カテゴリー

アーカイブ

最近の記事

2011.08.31

| 開催レポート:体験!楽しい英語の世界 |

千代田図書館の夏休みイベント「夏のわくわく課外授業2011」は

先日の「英語」の授業をもって、全4科目の開催を終了しました。

今回はその最後の授業「英語」の授業風景をお届けします。

今年度から全国の公立小学校で「外国語活動(英語)」が

始まったことをうけ、この「夏のわくわく課外授業」でも

はじめて科目に「英語」をとりいれました。

どんな授業になるだろうか、と主催側もドキドキしていましたが

「英語」という外国語だけでなく、その背景にある「自分を表現する」

という文化を肌で感じることのできる授業でした。

講師は、株式会社栄光(千代田区富士見)を企業母体にもつ

子どもたちのための英語学校リトルステップスより、

スーラ先生(写真左)とアキコ先生(写真右)をお呼びしました。

まずはお互いに自己紹介をします。

日本のお辞儀とは違う挨拶の仕方を学んで実践しました。

★はじめまして!挨拶と自己紹介★

まず相手の目をみてニッコリ、握手をしましょう。

"Hello, my name is ・・・. How are you?"

名前を言うだけでなく、会話につなげていくのが特徴です。

最初はみんなモジモジしていましたが

少しずつ慣れてくると、雰囲気も打ち解けて、

保護者の方同士も、上手に挨拶をされていました。

★BODY SONG★

身体のパーツの名前を歌にあわせて覚えます。

「ロンドン橋」の曲にあわせて歌いました。

“Head, shoulders, knees and toes ~♪”

*頭=head

*肩=shoulder ⇒ 両肩=shoulders

*ひざ=knee ⇒ 両ひざ=knees

*つま先=toe ⇒ (両)つま先=toes

.jpg)

授業開始時にはあんなにモジモジしていたみんなも

とても楽しそうに歌っていました♪

また、日本語では同じ「指」でも、

英語では手の指=finger、足の指=toe と異なる単語や、

指5本だと複数形の“s”がつくことなども学びました。

★MAKE A CALENDAR★

さらに色々な単語や表現を、カレンダー作りを通して学ぶ

というプログラムです。

まずは、月の名前。みなさん、ぜんぶ言えますか?

<Months of the year>

January, February, March, April, May ・・・

次に、曜日の言い方。発音の仕方も丁寧に教えてもらいました。

.jpg)

<Days of the week>

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday ・・・

ちょっと難しいけれど、日にちの言い方も学びました。

1・2・3はone, two, three ですが、「何日」と言うときは

1st=first, 2nd=second, 3rd=third ・・・ と言います。

色の名前も学びます。

<Names of colors>

yellow, green, blue, red ・・・

そして、カレンダー作りに入ります。今日の授業では

12ヶ月の中からひと月だけ選び、1人1枚のカレンダーを作ります。

絵を描いたり、写真や切り抜きを貼るなどのコラージュをしたりと、

その手法や材料は自由。

自分を表現する、伝えるチカラを身につけることを目的としていて、

台紙の色を選ぶところから、すでにそれは始まっています。

みんな、どんなカレンダーを作るのでしょうか?

カレンダーを作っている時間にも、ハサミ・ノリなど道具の名前、

貼る・切る・描くなどの動作の表現、

「それ、貸して!」「ありがとう」などの会話を学びました。

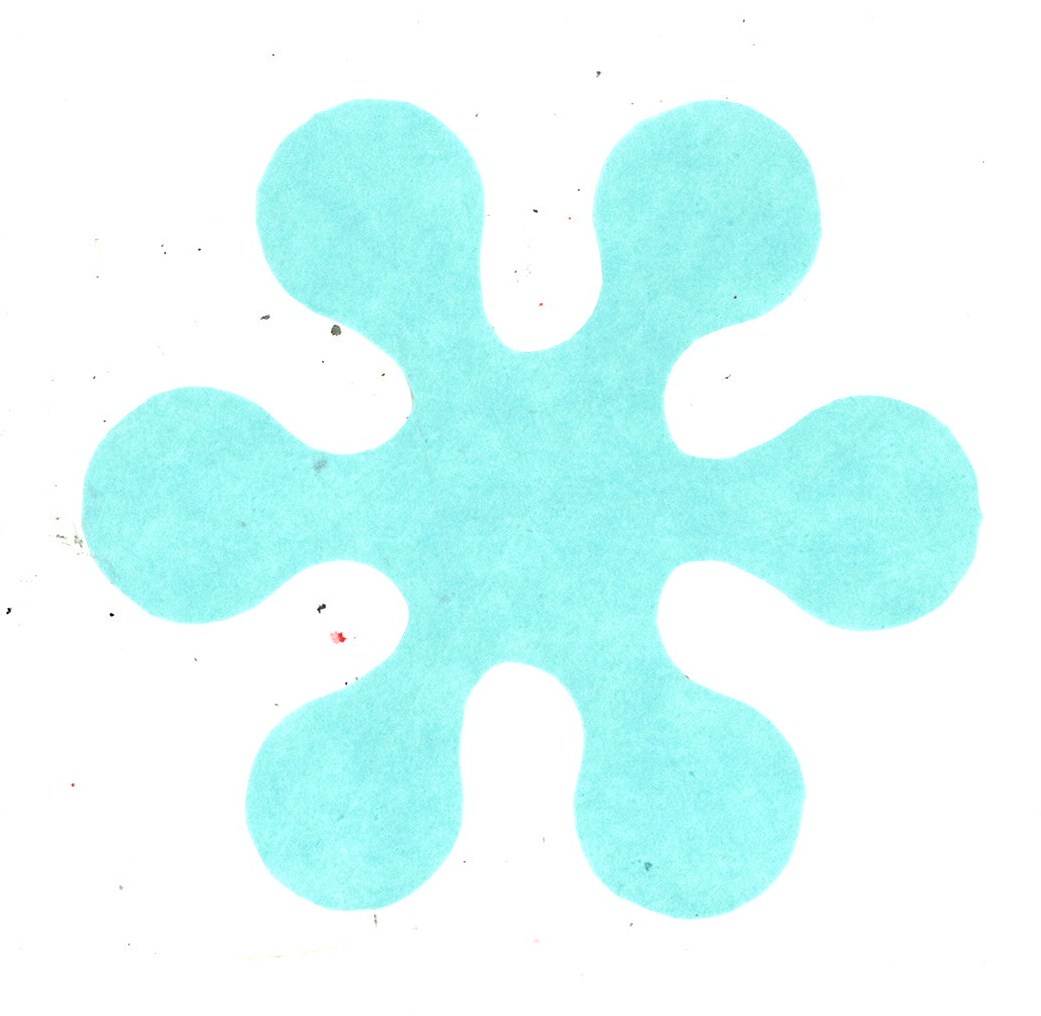

前回の「図工」の授業で行った「紋切り」を

さっそく使ってくれた親子もいました。

カレンダーの裏には、発表のための「カンペ」を用意します。

ルールは、自分が選んだ「月の名前」は英語で言うこと、そして

「なぜその月を選んだのか?」「なぜその絵を描いたのか?」

「なぜその写真を貼ったのか?」などの自分の考えを伝えること。

ぜんぶを英語で言えなくても、もちろん大丈夫です。

“I choose (name of month) because ・・・”

― it's my birthday. ― I like christmas.

― 運動会があるから。 試験があるから。 など

みんな、とても素敵なカレンダーに仕上げていて、

また、月の名前も英語でちゃんと言うことができました!

このようにして、みんなの前で(in public)発表することは

とても大事なのだそうです。

最後に先生から、みんなにメッセージ。

“Don't be shy, Don't be afraid of making mistakes,

and Just try to speak!”

恥ずかしがらずに、失敗をおそれずに、とにかくしゃべってみよう!

今回の参加者の皆さんは、もう "You can speak English!"

自信をもって「英語、話せるよ」と言ってくださいね。

Posted at:09:00

2011.08.24

| 開催レポート:江戸の紋きり遊びでうちわを作ろう |

前回のブログに引き続き、

「千代田図書館で学ぼう!夏のわくわく課外授業2011」の

開催レポートです。今回は「図工」の授業風景をお届けします。

授業内容は、昭和初期までは小学校の図工の教科書に

載っていたという「紋きり」です。

先生は、造形作家で東京造形大学講師の下中菜穂さん(写真右)

と、西村美紀さん(写真左)のお二人。

授業はさっそく「紋きり」とはなにか?という話から始まりました。

先生が見せてくれるいろんな「紋」のカタチに、みんな興味津々!

紋あてクイズ!何の形をみたてた「紋」でしょうか?

≪1問目≫

≪2問目≫

.jpg)

≪3問目≫

★正解は・・・

≪1問目≫和箪笥の取っ手(=カン)

先生が実物を手にしているのですが、見えにくいですね・・

≪2問目≫琴の弦をはる琴柱(ことじ)

≪3問目≫4つともすべて、桔梗の花

皆さん、予想は当たりましたか?

そのほかにも、糸巻き、貝、炭の切り口、蓮の切り口など

様々なものの形を見立てた紋をたくさん見せてもらいました。

3問目の桔梗の紋は、桔梗の花を内側から見たり、輪の中に

描いたり、カニに化けたり、蝶になったり、と元は同じものから

バリエーションが増えていった例です。

「紋きり型」という型紙を使えば、紙を折り畳んで、型紙の通りに

切りぬくだけで、このような美しいかたちができます。

元々は家紋を描くために職人たちが考えた技術だそうですが、

江戸時代の中期~後期にかけて、庶民に「あそび」として

楽しまれたのが「紋きりあそび」なんだそうです。

☆みんなで「はつゆき」の紋きりに挑戦しました。

▲まずは紙を三つ折に

▲これが三つ折

▲型紙通りに切るのに、みんな真剣です。

▲これが「はつゆき」

折り畳んでいた紙をそっとひらくと、できあがり!

江戸の人々は、暑い夏にこそ雪の紋を楽しんだそうです。

見るだけで涼しい気分になれますからね!

また「雪は六角形である」ということが発見されたのも江戸時代。

ある研究好きな殿様が、オランダから顕微鏡を取り寄せて、

冷やした黒漆器に雪をうけて結晶を観察し、発見したのだとか。

その研究成果(結晶図)をまとめた書物『雪華図説』は大流行!

それから雪の紋がたくさん生まれたのだそうです。

▲いろいろな雪の紋

「はつゆき」を何個もつくっていると、みんな次第に

手が慣れてきたようす。

今度は、好きな色、好きな型、その組み合わせを考えて、

自分のうちわを作ります。

▲どの型がいいかな~?今回は「丸に向ひ燕」「丸に三ツ裏葵」など、

夏らしいかたちを先生がいくつか用意してきてくれました。

.jpg)

▲うちわにのせて配置を検討。

▲これは、お花畑のイメージだそうです。

▲スプレー糊で貼り、完成♪ 「中陰桔梗」や「光琳蝙蝠」がすてきですね。

西洋では不吉とされる「こうもり」は、中国語では「フ」といい、

幸福の「福=フ」と同じ音であることから、

日本では、おめでたいかたちとされているそうです。

できたうちわを一列に並べて鑑賞。たくさん並ぶと、とてもきれい!

紋がわざとはみ出るように貼ったり、失敗した部分を隠すために

もう1つ紋を重ねたり、とみんなそれぞれ工夫をしていました。

その人らしさが出て、どれもとても素敵に仕上がっていましたよ。

「これからもたくさん遊んで、型破りをして、紋きりあそびの楽しさを

みんなに伝えていってくださいね」というのが先生からのメッセージ。

ケーキに粉砂糖でデコレーションをする、箸袋やぽち袋に貼るなど

ふだんの生活の中で楽しむヒントももらったので、家に帰ってからも

楽しみですね。ご参加いただいた皆さん、先生、ありがとうございました!

Posted at:09:00

2011.08.13

| 開催レポート:より高く!より強く!作ろうmyタワー |

千代田図書館では、夏休みの小学4~6年生とその保護者を対象に

「千代田図書館で学ぼう!夏のわくわく課外授業」を開催しています。

前回のブログでは「国語」の授業をレポートしました。

今回は「理科」の授業風景をお届けします。

「理科」の先生は日本科学未来館の科学コミュニケーターとして

活躍している天野春樹さんです。

.jpg)

日本科学未来館では、現在「メイキング・オブ・東京スカイツリー(R)」展

が開催されています。自立式電波塔としては世界一の高さを誇る

東京スカイツリーの建設を可能にした先端科学技術を紹介する企画展です。

千代田図書館が所蔵する古地図も出張展示されているんですよ。

今回の「理科」の授業は、東京スカイツリーが地震に耐える秘密を、

参加者それぞれが自分の“myタワー”を作りながら解き明かしていく

という内容です。児童のお父さん方でしょうか、参加者には男性が多いです!

まずは、クイズや実験を通して「揺れに強い条件」について

みんなで仮説をたてていきます。

.jpg)

▲低・中・高と高さの異なる模型に、振動周期(ゆっくり~はやい)

の異なる揺れを与えて、どの模型がどれだけ揺れるかを見る実験。

続いて、下記3つの条件を掛け合わせた全9種のタワーを比較して、

どんな条件が揺れに強い(弱い)かを考えるワーク。

☆底面のかたち:丸・三角・四角

☆展望台の高さ:低い・真ん中・高い

☆タワーの太さ:太い・中くらい・細い

▲「底面は丸や三角より四角が強そう」「展望台が低い

方がどっしりして強そう」「細いとすぐに倒れそう」など、

みんなで強い(弱い)と考える理由を出していきます。

▲実は「正解はコレ!」という明確な答えはありませんでした。

総重量などさまざまな要素によって異なるから、だそうです。

揺れに強い条件について考えたことや仮説をふまえて、

myタワー作りに入ります。

材料は、発砲スチロール、厚紙、竹ひご、輪ゴム、セロテープのみ。

.jpg)

myタワーを作るにあたって、先生からいくつかの条件が出ました。

1)高さを63.4cm以上にすること(東京スカイツリーの1/1000)

2)底面積を100c㎡以内にすること

3)揺れを与えても倒れないこと

4)他にはないデザイン

まずは設計図を描いて、その設計図をもとに制作していきます。

設計図が描き進まないときは、材料を触ったり、とにかく手を動かすこと。

プロの設計士も、設計図を描き、模型を作り、描き直し、作り直し、、、

を繰り返していくのだそうですよ。

これだけの材料でどうしたらいいんだろう?と、はじめは戸惑い気味だった

参加者も、手を動かしているうちに、だんだんとノッてきた様子!

できた!タワーを「加震器」にのせて、振動周期の異なる

揺れを与えて倒れないかどうかをチェックします。

先生に「すごい!びくともしないね」「かっこいいデザインだ!」と

褒められると、みんなとっても誇らしげな表情をしていました。

「工夫したポイントは?」との質問に対する答えには、

「底に厚紙をはってしっかりさせたところ」「土台を星型にした」

「下の方が重くなるようにした」など、みんなしっかり考えて作ったんですね。

底面のかたちが丸いタワー、高さが同じくらいのタワー、と似たような

タワーを複数同時に揺らして、揺れ方の違いを見る実験もしました。

最後に、先生の講評と、東京スカイツリーの制震構造について

まとめのお話があり、たくさんの秘密を知ることができました。

参加者の皆さんには、充実した時間を過ごしていただけたのではないでしょうか。

*千代田図書館内でも、東京スカイツリーが出来上がっていく過程を

パネルで紹介する展示を行っています(開催中~9月24日まで)。

そして、興味を持ったことについてもっと詳しく知っていただけるように、

建設・設計・デジタル放送(電波)・まち歩き・都市計画・江戸の地理(古地図)

などに関する本を展示しています。ぜひ足をお運びくださいね。

Posted at:09:00

2011.08.11

| 開催レポート:からだで感じる「能」と漱石 |

千代田図書館で、夏休み恒例の親子向けイベント

「千代田図書館で学ぼう!夏のわくわく課外授業2011」も

あっという間に3教科の授業が終了し、残すは「英語」のみとなりました。

今回は8/3(水)に開催した「国語」の授業風景をお届けします。

「国語」の先生は、能楽師のお二人。

下掛宝生流ワキ方能楽師の安田登さん(写真左)と、

森田流笛方能楽師の槻宅聡さんです。

まずは「能」がどんな芸能なのか、というおはなしから授業がスタート。

能は、約650年前(室町時代)から続く、とても古い芸能です。

なんでも、あの世からこの世に幽霊をよびだす芸能なんだとか。

幽霊といっても、こわーいおばけが出てくるのではなく、

この世に生きている人間の方も、幽霊の方も、

お互いにまた会えるといいな、と思っているような感じだそうです。

そして、能といえば能面(能のお面)。

安田先生が3つの能面を見せてくださいました。

般若のお面は角が生えていたり、恐ろしいような表情だったりと

特徴がはっきりしていて分かりやすいのですが、

あとの2つは、とてもよく似ています。

男の人?女の人? 何歳くらいだろう?

うれしい? かなしい? おこっている?

みんなで、こわごわ、でもじっくりと鑑賞をしました。

「歯がくろい!」「よく見ると、目が二重!」など、

いろんな発見がありました。

そして安田先生がそれぞれのお面をゆっくりと上下に傾けると・・・

「顔が変わった!」「泣いてるみたい」「笑ってるのかも!」と

その表情の変化を楽しみました。

またこの日は笛方(=笛の奏者)の槻宅先生が

実際に使っている笛(=能管)を持ってきてくださったので

どんな音色なのかを披露してもらいました。

能管は、竹でできている横笛です。

「昔のイメージの音がする」「びっくりして笑っちゃった~」

という子もいました。

能管には、ピアノの音符や、ギターのコードのような譜面はなく、

音を文字であらわした「唱歌(しょうが)」を用います。

実際に笛を吹く前に、唱歌を何度も声に出して覚えるそうです。

こんな感じです。

「オヒヤーリトヒヤーリ ヒヤーリトロウロ・・・」

みんなで何度か一緒に声を出した後でもう一度

槻宅先生の演奏を聞くと、

本当にそんな風に聞こえて、とても不思議でした。

フルート奏者でも、なかなか音を出すことができないという

難しい笛です。参加者の何人かがチャレンジ。

なんと、すぐに音を出せるようになった子がいて、先生もびっくり!

続いて『海人(あま)』という作品についての紹介があり、

ほんの一部、どんな謡(うたい)かを見せてくださいました。

安田先生の表情と声色が、先ほどまでとは

うって変わり、鬼気迫る様子で、迫力満点!

みんなも自然と真剣なまなざしになりました。すごい!

その後、みんなで一緒に謡に挑戦。

でも、なかなか、先生のように大きな声が出ません。

そこで、もっとおなかから大きな声が出せるように、

みんなで「新聞破り」をしました。

1枚の新聞を利き手と逆の手でもち、おなかに集中して

「んーーーハッ!」と大きな声を出しながら、

利き手のパンチで新聞を破るというもの。

集中力・瞬発力・息の吐き方が問われます。

するりと新聞にかわされることなく、見事に新聞を破ることが

できたらOK。案外、難しいんですよ。

この「新聞破り」をやることで、やっと声が出るようになりました。

そのほか、五句と七句で好きなことばを出し合い、

それをくじ引きのようにして組み合わせたものを

安田先生が節をつけて「謡」にする、という

おもしろい取り組みもありました。

「りゅうのすみか(七句) ほほえんで(五句)」

「たくさんおよぐ(七句) すいかわり(五句)」などと

安田先生が能の「謡」風に謡うので、耳慣れない「節」も

それぞれの組み合わせも可笑しくて、

みんな笑いがとまりませんでした。

残念ながら授業時間の関係で、夏目漱石と能の話にまでは

たどり着くことができませんでしたが、

能を学ぶことで、漱石作品をもっと深く味わい、楽しむことが

できますよ、というお話でした。

『吾輩は猫である』を書いた頃から、漱石は謡を習っていたそうです。

みんな、能に興味をもってくれたかな?

能についてまったく知らなかった子にも、能のおもしろさを

体感していただけたのではないかと思います。

授業後には「声を出して気持ちよかった!」「おもしろかった」

「笛がふけてよかった」「お面を近くで見てこわかった」など

という声をいただきました。

参加者のみなさん、お2人の先生、どうもありがとうございました。

Posted at:09:00

2011.08.02

| 「文字の学校」で8/6(土)にシンポジウム |

前回このブログで紹介しました「もじもじカフェ」の主催者が

その活動をより専門的に拡大させた「文字の学校」が

ちよだプラットフォームスクウェア(神田錦町)にあります。

★文字を知る。文字を楽しむ。文字と印刷について学ぶ。

「文字の学校」

*ホームページはコチラ

・文字と印刷を取り巻く今日的な話題の共有と議論の場を目指し、

講座・講演会などを企画・開催。

・少人数の参加者による実践的なワークショップ、見学会、

研修旅行なども企画。

★近日開催の講座/イベント

シンポジウム

「電子書籍の組版を考える 新たな組版ルールを求めて」

日時 8月6日(土)14:30~17:00(14:00開場/途中休憩含む)

会場 ちよだプラットフォームスクウェア5F 会議室 (地図)

定員 80名(先着順・要申込)

受講料 2,000円(当日会場にて支払い)

パネリスト ※50音順

高瀬拓史さん(イースト株式会社)

本間 淳さん(フェリックス・スタイル)

前田年昭さん(編集・校正者)

村上真雄さん(アンテナハウス株式会社)

[司会]道広勇司(文字の学校)

*詳細・申込みは⇒コチラ

ちよだプラットフォームスクウェアは、千代田図書館から徒歩圏内にあります。

ご興味のある方はホームページをチェックして足を運んでみてください。

Posted at:17:00

2025年9月 | TOP | 2025年8月 | TOP | 2025年10月 2025年7月 | TOP | 2025年9月 2025年6月 | TOP | 2025年8月 2025年5月 | TOP | 2025年7月 2025年4月 | TOP | 2025年6月 2025年3月 | TOP | 2025年5月 2025年2月 | TOP | 2025年4月 2025年1月 | TOP | 2025年3月 2024年12月 | TOP | 2025年2月 2024年11月 | TOP | 2025年1月 2024年10月 | TOP | 2024年12月 2024年9月 | TOP | 2024年11月 2024年8月 | TOP | 2024年10月 2024年7月 | TOP | 2024年9月 2024年6月 | TOP | 2024年8月 2024年5月 | TOP | 2024年7月 2024年4月 | TOP | 2024年6月 2024年3月 | TOP | 2024年5月 2024年2月 | TOP | 2024年4月 2024年1月 | TOP | 2024年3月 2023年12月 | TOP | 2024年2月 2023年11月 | TOP | 2024年1月 2023年10月 | TOP | 2023年12月 2023年9月 | TOP | 2023年11月 2023年8月 | TOP | 2023年10月 2023年7月 | TOP | 2023年9月 2023年6月 | TOP | 2023年8月 2023年5月 | TOP | 2023年7月 2023年4月 | TOP | 2023年6月 2023年3月 | TOP | 2023年5月 2023年2月 | TOP | 2023年4月 2023年1月 | TOP | 2023年3月 2022年12月 | TOP | 2023年2月 2022年11月 | TOP | 2023年1月 2022年10月 | TOP | 2022年12月 2022年9月 | TOP | 2022年11月 2022年8月 | TOP | 2022年10月 2022年7月 | TOP | 2022年9月 2022年6月 | TOP | 2022年8月 2022年5月 | TOP | 2022年7月 2022年4月 | TOP | 2022年6月 2022年3月 | TOP | 2022年5月 2022年2月 | TOP | 2022年4月 2022年1月 | TOP | 2022年3月 2021年12月 | TOP | 2022年2月 2021年11月 | TOP | 2022年1月 2021年10月 | TOP | 2021年12月 2021年9月 | TOP | 2021年11月 2021年8月 | TOP | 2021年10月 2021年7月 | TOP | 2021年9月 2021年6月 | TOP | 2021年8月 2021年5月 | TOP | 2021年7月 2021年4月 | TOP | 2021年6月 2021年3月 | TOP | 2021年5月 2021年2月 | TOP | 2021年4月 2021年1月 | TOP | 2021年3月 2020年12月 | TOP | 2021年2月 2020年11月 | TOP | 2021年1月 2020年10月 | TOP | 2020年12月 2020年9月 | TOP | 2020年11月 2020年8月 | TOP | 2020年10月 2020年7月 | TOP | 2020年9月 2020年6月 | TOP | 2020年8月 2020年5月 | TOP | 2020年7月 2020年4月 | TOP | 2020年6月 2020年3月 | TOP | 2020年5月 2020年2月 | TOP | 2020年4月 2020年1月 | TOP | 2020年3月 2019年12月 | TOP | 2020年2月 2019年11月 | TOP | 2020年1月 2019年10月 | TOP | 2019年12月 2019年9月 | TOP | 2019年11月 2019年8月 | TOP | 2019年10月 2019年7月 | TOP | 2019年9月 2019年6月 | TOP | 2019年8月 2019年5月 | TOP | 2019年7月 2019年4月 | TOP | 2019年6月 2019年3月 | TOP | 2019年5月 2019年2月 | TOP | 2019年4月 2019年1月 | TOP | 2019年3月 2018年12月 | TOP | 2019年2月 2018年11月 | TOP | 2019年1月 2018年10月 | TOP | 2018年12月 2018年9月 | TOP | 2018年11月 2018年8月 | TOP | 2018年10月 2018年7月 | TOP | 2018年9月 2018年6月 | TOP | 2018年8月 2018年5月 | TOP | 2018年7月 2018年4月 | TOP | 2018年6月 2018年3月 | TOP | 2018年5月 2018年2月 | TOP | 2018年4月 2018年1月 | TOP | 2018年3月 2017年12月 | TOP | 2018年2月 2017年11月 | TOP | 2018年1月 2017年10月 | TOP | 2017年12月 2017年9月 | TOP | 2017年11月 2017年8月 | TOP | 2017年10月 2017年7月 | TOP | 2017年9月 2017年6月 | TOP | 2017年8月 2017年5月 | TOP | 2017年7月 2017年4月 | TOP | 2017年6月 2017年3月 | TOP | 2017年5月 2017年2月 | TOP | 2017年4月 2017年1月 | TOP | 2017年3月 2016年12月 | TOP | 2017年2月 2016年11月 | TOP | 2017年1月 2016年10月 | TOP | 2016年12月 2016年9月 | TOP | 2016年11月 2016年8月 | TOP | 2016年10月 2016年7月 | TOP | 2016年9月 2016年6月 | TOP | 2016年8月 2016年5月 | TOP | 2016年7月 2016年4月 | TOP | 2016年6月 2016年3月 | TOP | 2016年5月 2016年2月 | TOP | 2016年4月 2016年1月 | TOP | 2016年3月 2015年12月 | TOP | 2016年2月 2015年11月 | TOP | 2016年1月 2015年10月 | TOP | 2015年12月 2015年9月 | TOP | 2015年11月 2015年8月 | TOP | 2015年10月 2015年7月 | TOP | 2015年9月 2015年6月 | TOP | 2015年8月 2015年5月 | TOP | 2015年7月 2015年4月 | TOP | 2015年6月 2015年3月 | TOP | 2015年5月 2015年2月 | TOP | 2015年4月 2015年1月 | TOP | 2015年3月 2014年12月 | TOP | 2015年2月 2014年11月 | TOP | 2015年1月 2014年10月 | TOP | 2014年12月 2014年9月 | TOP | 2014年11月 2014年8月 | TOP | 2014年10月 2014年7月 | TOP | 2014年9月 2014年6月 | TOP | 2014年8月 2014年5月 | TOP | 2014年7月 2014年4月 | TOP | 2014年6月 2014年3月 | TOP | 2014年5月 2014年2月 | TOP | 2014年4月 2014年1月 | TOP | 2014年3月 2013年12月 | TOP | 2014年2月 2013年11月 | TOP | 2014年1月 2013年10月 | TOP | 2013年12月 2013年9月 | TOP | 2013年11月 2013年8月 | TOP | 2013年10月 2013年7月 | TOP | 2013年9月 2013年6月 | TOP | 2013年8月 2013年5月 | TOP | 2013年7月 2013年4月 | TOP | 2013年6月 2013年3月 | TOP | 2013年5月 2013年2月 | TOP | 2013年4月 2013年1月 | TOP | 2013年3月 2012年12月 | TOP | 2013年2月 2012年11月 | TOP | 2013年1月 2012年10月 | TOP | 2012年12月 2012年9月 | TOP | 2012年11月 2012年8月 | TOP | 2012年10月 2012年7月 | TOP | 2012年9月 2012年6月 | TOP | 2012年8月 2012年5月 | TOP | 2012年7月 2012年4月 | TOP | 2012年6月 2012年3月 | TOP | 2012年5月 2012年2月 | TOP | 2012年4月 2012年1月 | TOP | 2012年3月 2011年12月 | TOP | 2012年2月 2011年11月 | TOP | 2012年1月 2011年10月 | TOP | 2011年12月 2011年9月 | TOP | 2011年11月 2011年8月 | TOP | 2011年10月 2011年7月 | TOP | 2011年9月 2011年6月 | TOP | 2011年8月 2011年5月 | TOP | 2011年7月 2011年4月 | TOP | 2011年6月 2011年3月 | TOP | 2011年5月 2011年2月 | TOP | 2011年4月 2011年1月 | TOP | 2011年3月 2010年12月 | TOP | 2011年2月 2010年11月 | TOP | 2011年1月 2010年10月 | TOP | 2010年12月 2010年9月 | TOP | 2010年11月 2010年8月 | TOP | 2010年10月 2010年7月 | TOP | 2010年9月 2010年6月 | TOP | 2010年8月 2010年5月 | TOP | 2010年7月 2010年4月 | TOP | 2010年6月 2010年3月 | TOP | 2010年5月 2010年2月 | TOP | 2010年4月 2010年1月 | TOP | 2010年3月 | TOP | 2010年2月