カテゴリー

アーカイブ

最近の記事

2020.01.24

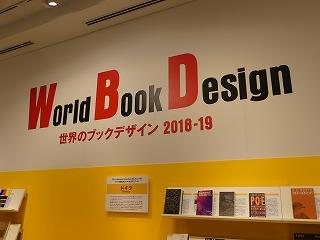

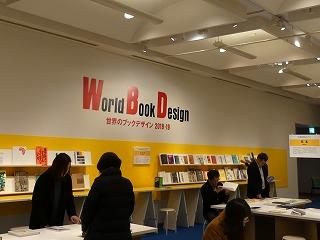

| 美しい本に出会える展示「世界のブックデザイン2018-19」 |

今回は、文京区にある印刷博物館 P & P ギャラリーで開催中の展示「世界のブックデザイン World Book Design 2018-19」をご紹介します。

この展示では、毎年ドイツで開催される「世界で最も美しい本コンクール」に入賞した図書のほか、日本、ドイツ、オランダ、スイス、オーストリア、カナダ、中国の各ブックデザインコンクールで入賞した図書約170点が紹介されています。

「世界で最も美しい本コンクール」は、1963年から開催されている世界的に権威のあるブックデザインの国際コンクール。2019年は世界34ヵ国から600点以上の応募がありました。エントリーできるのは各国・地域のブックデザインコンクールで受賞した本のみで、さらにその中から美しい本が選ばれるのです。

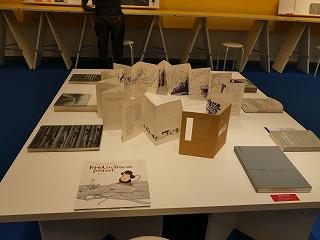

展示されている図書はすべて、手にとって見ることができます。

場内にはイスが置かれており、じっくりと鑑賞する来場者の姿も多くみられました。

コンクールの選考基準はそれぞれの国によって異なります。そのため、選ばれる図書のスタイルもさまざま。

デザイン性、色づかい、技術の高さなどの見た目の美しさだけでなく、コンセプトも重要な要素のひとつです。中には、特殊な紙に印刷されていて、とても慎重にページをめくらなければならないものもありました。

また、2019年は日本とオーストリアの国交樹立150周年にあたります。これを記念し、これまでP & Pギャラリーで展示されたオーストリアの図書の中から20点をあわせて紹介しています。

文字で情報を伝えるだけでなく、表紙に触れページをめくることによって読者の中にストーリーが生まれるきっかけを作る、そんな図書に出会うことができました。

ちなみに、個人的にとても興味深かったのはオランダの『Anne Frank Huis Catalogus』。このページをめくることは何を意味するのか、制作者の意図に深く考えさせられました。ぜひ手にとって、この本がもつメッセージを感じてください。

■□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■

「世界のブックデザイン 2018-19」

【会 場】 印刷博物館 P&Pギャラリー

(文京区水道1-3-3 トッパン小石川ビル内 1F)

【時 間】 10:00~18:00

【期 間】 開催中~3月29日(日)

【休館日】 毎週月曜日

※ただし2月24日(月・祝)は開館、2月25日(火)は休館

【入場料】 無料

※現在、印刷博物館本展示場は休室中です

詳しくは→こちら

■□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■□□□■

Posted at:10:00

早いもので1月も半ばを過ぎました。

日比谷図書文化館コンシェルジュ通信としては、今年最初の記事となります。

今年も当館ならではの情報をお届けしてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

日比谷図書文化館1階 特別展示室では、文化財特別展「江戸の人びと、本をたしなむ」を1月18日(土曜日)より3月8日(日曜日)まで開催中です。

今回も、特別展の見どころをご案内、さらに和本を実際に手に取れる神保町古書店街情報もご紹介いたします。

新年早々、本好き・図書館好きが集う「日比谷図書文化館」にふさわしい企画となりました文化財特別展「江戸の人びと、本をたしなむ」。

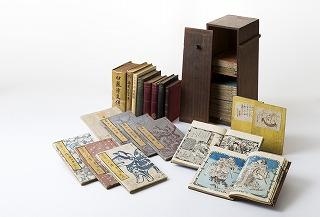

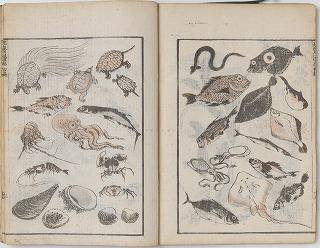

今回の展覧会では、蔵書家 齋藤吉之氏が古書店を巡り歩き、生涯をかけて蒐集した膨大なコレクションの中から、バラエティー豊かな和本の数々をご紹介しつつ、江戸時代の書物や読書文化を紐解いていきます。

江戸時代の人びとは、どんな本を読んでいたのでしょう。案内文を読んだだけでも、期待が膨らんでまいります。

今回、一部を公開するこのコレクションですが、平成8年(1996年)に、齋藤氏のご遺族から千代田区に寄贈していただいたもので、寄贈に当たっては、齋藤吉之氏が、長年霞が関・永田町に勤務されていたことがご縁となったとのことです。

千代田区には、神田神保町の古書店街があり、『南総里見八犬伝』などで有名な曲亭馬琴(滝沢馬琴)のゆかりの地でもあることを思うと、本が結んでくれたご縁もあるのでは?などと想像してしまいます。

そして、この特別展を「本」が集まる日比谷図書文化館で開催できることも、ひとつのご縁かもしれません。

故人とご遺族に感謝しつつ大切に拝見しながら、江戸時代の人びとの本のある暮らしに想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

■見どころ1■

江戸の出版文化について詳しく解説!

奈良時代までさかのぼる日本の出版文化の歴史において、なぜ、江戸時代の出版の主流は、活版印刷ではなく木版印刷であったのか?など、理由を聞けば「なるほど!」と頷ける当時の出版文化に関する解説を含め、江戸時代の出版事情や、江戸の本屋さんの様子などをご紹介します。

中でも、十返舎一九の『的中地本問屋(あたりやしたじほんとんや)』を扱ったパネルでは活気あふれる版元の絵草紙の制作風景をご覧いただけます。

■見どころ2■

今も昔も旅行好き?江戸版ガイドブックが面白い

交通網が整備された江戸時代、生活が豊かになると、人びとは次第に旅に出るようになりました。寺社参詣から名所観光、芝居見物などの物見遊山まで、その目的はいろいろだったようです。今回の展示では、江戸のガイドブックとも呼ぶべき「名所図会シリーズ」の数々をご紹介しています。当時の名所と現在の観光地を比較してみるのも一興ではないでしょうか。

■見どころ3■

江戸時代の【ベストセラー=千部振舞(せんぶふるまい)】の数々をご紹介!

滑稽本のヒット作として有名な、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』をはじめとした、当時のベストセラー本を多数ご紹介しています。

千代田区とも縁の深いベストセラー作家 曲亭馬琴の作品も、もちろんご用意。代表作『南総里見八犬伝』の個性的でバラエティーに富んだ表紙絵は必見です。

他にも、忠臣蔵物、三国志物などの伝記物から『源氏物語』『百人一首』などの古典、さらには海外でも有名な『北斎漫画』などの絵手本まで、多岐にわたるジャンルの読本がずらり。有名作品からマニアックな名作まで、江戸の人びとが楽しんだバラエティー豊かな読本の世界を覗いてみてください。

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

【まだ間に合う!関連講座あります】

「知を編む江戸の人びと―江戸時代の書物・蔵書を読み解く―」

【日 時】 2月15日(土曜日)午後3時~4時30分

【会 場】 日比谷図書文化館 地下1階コンベンションホール(大ホール)

【参加費】 500円(資料代)

【定 員】 180名(申込順)

【申込締切】 1月31日(金曜日)消印有効

【申込方法】 往復ハガキのみ(詳しい申込方法はコチラ)

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

【展示解説もあります】

会期中、下記の日程で展示解説を予定しています。

事前申し込み不要、参加費無料です。30分程度の解説になりますので、ぜひご参加ください。

【会 場】 日比谷図書文化館1階特別展示室(当日直接会場へ)

1月 29日 (水曜日) 午後6時~

2月 14日 (金曜日) 午後6時~

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

【文化財ニュース 第19号 には特別展情報あり】

館内でお配りしている「文化財ニュース19」では、今回の特別展に関する情報を特集しています。

館内受付前、常設展示室などで配布しておりますので、ご来館の際はお持ち帰り下さい。

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

さらに、千代田区ならではのプチ情報をご案内。

神田神保町の古書店街には、実際の和本を扱う書店もあります。

古書店巡りで、お気に入りの一冊を探してみてはいかがでしょうか。

●古書店MAPで「古典籍」ジャンルのお店

大屋書房

江戸時代の和本・浮世絵・古地図の専門店。

沙羅書房

明治以前の古地図・和本が充実している古書店。

誠心堂書店

和本と書道が中心の古書店。

※昨年11月26日開催「江戸歴史講座 第63回」担当講師の古書店です!

古書店MAPは千代田図書館・日比谷図書文化館にもご用意がありますので、お立ち寄りの際には受付・コンシェルジュにお声かけください。

皆様のご来館をお待ちしております。

Posted at:11:00

2020.01.17

| 【レポート】出張ブックトーク講座 ~?町学園女子中学校~ |

こんにちは。

皆さんは「ブックトーク」を知っていますか?簡単にいうと、あるテーマに沿って数冊の本を順序立てて紹介することで、ブックトークを聞くひとに本の魅力を伝え、手にとるきっかけを与えるものです。

今回は、千代田図書館の学校支援担当司書が区内の学校で出張ブックトーク講座を行った様子をお伝えします。

講座は、?町学園女子中学校1年生の皆さんに行いました。

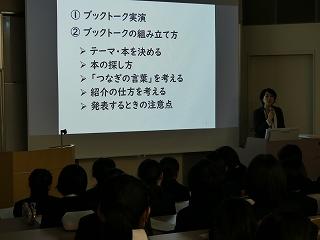

本日の講座の流れを説明したのちに、司書によるブックトークの実演をします。

「アイルランド」をテーマに、2冊の本を紹介しました。これは、生徒の皆さんに課題として設けられているテーマと同じです。

テーマの「アイルランド」は、修学旅行の訪問先。「アイルランド」をテーマにしたブックトークを授業で採り上げることにより、本に親しむだけでなく、アイルランドへの理解を深めることへも繋がります。

約5分間のブックトークを、みな熱心に聞き入っていました。

実演がおわると、本の探し方やブックトークをどう組み立てていくかなどの講義に移ります。

実際に紹介するときにはどのくらい本の内容を伝えたらいいの?2冊目の本は、どうやって紹介する?などトークを組み立てるときに考えたいポイントを整理します。また、司書ならではの図書館での本探しのコツも伝えます。生徒と一緒に講座を聞いていた先生方も、メモを取りながら頷いていました。

いろいろな点を意識すると難しく思えてくるブックトークですが、大切なのは紹介する本に興味を持ってもらうこと。

「聞いている人に『この本を読んでみたいな』と思わせるのがブックトークのねらいです。自分のことばで発表することが大事ですよ。自分らしいブックトークを作ってくださいね。」

というメッセージで今回の講座は終了しました。

講座終了後「さっきのブックトークの本が気になる」と声をかけてくれたので、少しだけ本を開いておしゃべりしました。紹介した本の魅力が伝わったようで、うれしいです♪

?町学園女子中学校の皆さん、ありがとうございました。

ブックトークを楽しんでくださいね!

Posted at:11:30

2020.01.14

| 大人も子どもも楽しめる!今年の干支「ねずみ」の本 |

2020年は「ねずみ年」。今回のちよぴたブログでは、親子で楽しく読める「ねずみ」の絵本・児童書をご紹介します♪(本の詳しい情報は書名をクリックしてご覧ください)

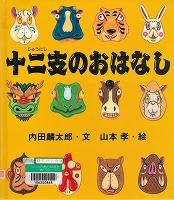

「ね、うし、とら・・・」なぜ、ねずみが十二支の一番初めになったか知っていますか?

お正月に動物たちが神様の御殿へ新年のあいさつにいく競争を、個性豊かなキャラクターで楽しく描いた1冊です。十二支の由来となったおはなしを知らなかった!という大人にもおすすめ。

内田 麟太郎/文

山本 孝/絵

岩崎書店

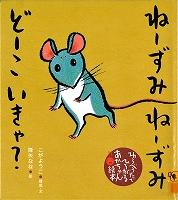

つぎの1冊は、赤ちゃんから楽しめるわらべうた絵本。

ねずみやうさぎはどこへ行くのかな?心地よいリズムにのせて、何度でも読み聞かせしてあげたくなる絵本です。

こが ようこ/構成・文

降矢 なな/絵

童心社

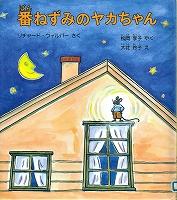

十二支のなかでも、特にねずみは昔から人間の身近にいる動物として、たくさんの物語の中に描かれてきました。次の2冊は、人間と、そのすぐ近くで暮らすねずみとのやり取りが描かれた本です。

ドドさん夫妻の家に住むねずみの家族。人間に見つからずに暮らすには、気づかれないようにしずかに生きなければいけません。でも、末っ子の子ねずみヤカちゃんの声はとっても大きくて...。

リチャード・ウィルバー/作

松岡 享子/訳

大社 玲子/絵

福音館書店

宮沢賢治の作品には、ねずみが登場するものがいくつかありますが、セロ弾きのゴーシュのもとにやってくるのは野ねずみの親子です。優しい心を持っていながら、不器用でぶっきらぼうに振る舞うゴーシュと彼のチェロ。その大きさと、小さな野ねずみのお母さん、さらに小さな小さな野ねずみの子どもとのコントラストが心に響きます。

宮沢 賢治/原作

植田 真/絵

あすなろ書房

また、千代田図書館10階児童書フロアでは、1月19日(日曜日)まで「ねずみの本」の展示を行っています。

今回ご紹介した他にもたくさんの絵本を展示していますので、来館の際にはぜひご覧ください!

Posted at:17:00

2020.01.08

| 読書のおともに♪オリジナルしおりをつくりました |

2020年がスタートしました!

読書振興センターは今年も、本にまつわるお話や、まち情報などをお伝えするとともに、皆さんの読書がちょっと楽しくなるような活動にも引き続き取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

実はさっそく、この冬に始めたことが。

ちよぴたブログ オリジナルしおりです!

昨年末から、千代田図書館内で配布しています。

読書振興センターのスタッフがデザインしました♪

(色や内容は時期によって変わる予定です)

自動貸出機の近くや・・・

サービスカウンターなどに設置。

コンシェルジュブースにもございます。

どうぞお気軽にお立ち寄りください。

読書のおともに、ぜひご活用ください!

Posted at:16:00

2025年9月 | TOP | 2025年8月 | TOP | 2025年10月 2025年7月 | TOP | 2025年9月 2025年6月 | TOP | 2025年8月 2025年5月 | TOP | 2025年7月 2025年4月 | TOP | 2025年6月 2025年3月 | TOP | 2025年5月 2025年2月 | TOP | 2025年4月 2025年1月 | TOP | 2025年3月 2024年12月 | TOP | 2025年2月 2024年11月 | TOP | 2025年1月 2024年10月 | TOP | 2024年12月 2024年9月 | TOP | 2024年11月 2024年8月 | TOP | 2024年10月 2024年7月 | TOP | 2024年9月 2024年6月 | TOP | 2024年8月 2024年5月 | TOP | 2024年7月 2024年4月 | TOP | 2024年6月 2024年3月 | TOP | 2024年5月 2024年2月 | TOP | 2024年4月 2024年1月 | TOP | 2024年3月 2023年12月 | TOP | 2024年2月 2023年11月 | TOP | 2024年1月 2023年10月 | TOP | 2023年12月 2023年9月 | TOP | 2023年11月 2023年8月 | TOP | 2023年10月 2023年7月 | TOP | 2023年9月 2023年6月 | TOP | 2023年8月 2023年5月 | TOP | 2023年7月 2023年4月 | TOP | 2023年6月 2023年3月 | TOP | 2023年5月 2023年2月 | TOP | 2023年4月 2023年1月 | TOP | 2023年3月 2022年12月 | TOP | 2023年2月 2022年11月 | TOP | 2023年1月 2022年10月 | TOP | 2022年12月 2022年9月 | TOP | 2022年11月 2022年8月 | TOP | 2022年10月 2022年7月 | TOP | 2022年9月 2022年6月 | TOP | 2022年8月 2022年5月 | TOP | 2022年7月 2022年4月 | TOP | 2022年6月 2022年3月 | TOP | 2022年5月 2022年2月 | TOP | 2022年4月 2022年1月 | TOP | 2022年3月 2021年12月 | TOP | 2022年2月 2021年11月 | TOP | 2022年1月 2021年10月 | TOP | 2021年12月 2021年9月 | TOP | 2021年11月 2021年8月 | TOP | 2021年10月 2021年7月 | TOP | 2021年9月 2021年6月 | TOP | 2021年8月 2021年5月 | TOP | 2021年7月 2021年4月 | TOP | 2021年6月 2021年3月 | TOP | 2021年5月 2021年2月 | TOP | 2021年4月 2021年1月 | TOP | 2021年3月 2020年12月 | TOP | 2021年2月 2020年11月 | TOP | 2021年1月 2020年10月 | TOP | 2020年12月 2020年9月 | TOP | 2020年11月 2020年8月 | TOP | 2020年10月 2020年7月 | TOP | 2020年9月 2020年6月 | TOP | 2020年8月 2020年5月 | TOP | 2020年7月 2020年4月 | TOP | 2020年6月 2020年3月 | TOP | 2020年5月 2020年2月 | TOP | 2020年4月 2020年1月 | TOP | 2020年3月 2019年12月 | TOP | 2020年2月 2019年11月 | TOP | 2020年1月 2019年10月 | TOP | 2019年12月 2019年9月 | TOP | 2019年11月 2019年8月 | TOP | 2019年10月 2019年7月 | TOP | 2019年9月 2019年6月 | TOP | 2019年8月 2019年5月 | TOP | 2019年7月 2019年4月 | TOP | 2019年6月 2019年3月 | TOP | 2019年5月 2019年2月 | TOP | 2019年4月 2019年1月 | TOP | 2019年3月 2018年12月 | TOP | 2019年2月 2018年11月 | TOP | 2019年1月 2018年10月 | TOP | 2018年12月 2018年9月 | TOP | 2018年11月 2018年8月 | TOP | 2018年10月 2018年7月 | TOP | 2018年9月 2018年6月 | TOP | 2018年8月 2018年5月 | TOP | 2018年7月 2018年4月 | TOP | 2018年6月 2018年3月 | TOP | 2018年5月 2018年2月 | TOP | 2018年4月 2018年1月 | TOP | 2018年3月 2017年12月 | TOP | 2018年2月 2017年11月 | TOP | 2018年1月 2017年10月 | TOP | 2017年12月 2017年9月 | TOP | 2017年11月 2017年8月 | TOP | 2017年10月 2017年7月 | TOP | 2017年9月 2017年6月 | TOP | 2017年8月 2017年5月 | TOP | 2017年7月 2017年4月 | TOP | 2017年6月 2017年3月 | TOP | 2017年5月 2017年2月 | TOP | 2017年4月 2017年1月 | TOP | 2017年3月 2016年12月 | TOP | 2017年2月 2016年11月 | TOP | 2017年1月 2016年10月 | TOP | 2016年12月 2016年9月 | TOP | 2016年11月 2016年8月 | TOP | 2016年10月 2016年7月 | TOP | 2016年9月 2016年6月 | TOP | 2016年8月 2016年5月 | TOP | 2016年7月 2016年4月 | TOP | 2016年6月 2016年3月 | TOP | 2016年5月 2016年2月 | TOP | 2016年4月 2016年1月 | TOP | 2016年3月 2015年12月 | TOP | 2016年2月 2015年11月 | TOP | 2016年1月 2015年10月 | TOP | 2015年12月 2015年9月 | TOP | 2015年11月 2015年8月 | TOP | 2015年10月 2015年7月 | TOP | 2015年9月 2015年6月 | TOP | 2015年8月 2015年5月 | TOP | 2015年7月 2015年4月 | TOP | 2015年6月 2015年3月 | TOP | 2015年5月 2015年2月 | TOP | 2015年4月 2015年1月 | TOP | 2015年3月 2014年12月 | TOP | 2015年2月 2014年11月 | TOP | 2015年1月 2014年10月 | TOP | 2014年12月 2014年9月 | TOP | 2014年11月 2014年8月 | TOP | 2014年10月 2014年7月 | TOP | 2014年9月 2014年6月 | TOP | 2014年8月 2014年5月 | TOP | 2014年7月 2014年4月 | TOP | 2014年6月 2014年3月 | TOP | 2014年5月 2014年2月 | TOP | 2014年4月 2014年1月 | TOP | 2014年3月 2013年12月 | TOP | 2014年2月 2013年11月 | TOP | 2014年1月 2013年10月 | TOP | 2013年12月 2013年9月 | TOP | 2013年11月 2013年8月 | TOP | 2013年10月 2013年7月 | TOP | 2013年9月 2013年6月 | TOP | 2013年8月 2013年5月 | TOP | 2013年7月 2013年4月 | TOP | 2013年6月 2013年3月 | TOP | 2013年5月 2013年2月 | TOP | 2013年4月 2013年1月 | TOP | 2013年3月 2012年12月 | TOP | 2013年2月 2012年11月 | TOP | 2013年1月 2012年10月 | TOP | 2012年12月 2012年9月 | TOP | 2012年11月 2012年8月 | TOP | 2012年10月 2012年7月 | TOP | 2012年9月 2012年6月 | TOP | 2012年8月 2012年5月 | TOP | 2012年7月 2012年4月 | TOP | 2012年6月 2012年3月 | TOP | 2012年5月 2012年2月 | TOP | 2012年4月 2012年1月 | TOP | 2012年3月 2011年12月 | TOP | 2012年2月 2011年11月 | TOP | 2012年1月 2011年10月 | TOP | 2011年12月 2011年9月 | TOP | 2011年11月 2011年8月 | TOP | 2011年10月 2011年7月 | TOP | 2011年9月 2011年6月 | TOP | 2011年8月 2011年5月 | TOP | 2011年7月 2011年4月 | TOP | 2011年6月 2011年3月 | TOP | 2011年5月 2011年2月 | TOP | 2011年4月 2011年1月 | TOP | 2011年3月 2010年12月 | TOP | 2011年2月 2010年11月 | TOP | 2011年1月 2010年10月 | TOP | 2010年12月 2010年9月 | TOP | 2010年11月 2010年8月 | TOP | 2010年10月 2010年7月 | TOP | 2010年9月 2010年6月 | TOP | 2010年8月 2010年5月 | TOP | 2010年7月 2010年4月 | TOP | 2010年6月 2010年3月 | TOP | 2010年5月 2010年2月 | TOP | 2010年4月 2010年1月 | TOP | 2010年3月 | TOP | 2010年2月