カテゴリー

アーカイブ

最近の記事

2025.05.30

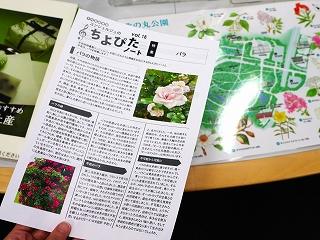

| コンシェルジュのちよぴたノート「特集:バラ」を発行しました! |

千代田図書館のコンシェルジュが発行している「千代田図書館コンシェルジュのちよぴたノート」。毎回、図書館を利用する皆さんのお役に立ちそうな情報を、図書館や地域の話題とともに発信しています♪

5月に発行したvol.16の特集テーマは「バラ」。

古代から現代まで、花の栽培や鑑賞を楽しむだけではなく、世界中の文学や芸術のモチーフとなって愛されてきた「バラ」の歴史やエピソードをご紹介しています!

千代田図書館9階コンシェルジュブースでは、現在vol.14からvol.16まで配布中です。

ご来館の際、ぜひお手に取ってご覧ください!

ちよぴたノートに掲載の「推し本」や参考文献から、コンシェルジュおすすめの3冊をご紹介♪花の美しさはもちろんのこと、品種改良の歴史や文化・芸術への影響を知れば「世界でもっとも愛される花」と称されるバラの鑑賞がますます楽しくなります。

資料の詳細は書名をクリックしてご覧ください。

●●●コンシェルジュおすすめの3冊●●●

最相 葉月/著

岩波書店

キャサリン・ホーウッド/著

原書房

主婦の友社/編

主婦の友社

また「ちよぴたノート」では、読んで楽しむ「推し本」に加えて、日比谷公園や皇居東御苑など、千代田区内でバラの鑑賞が楽しめるおすすめスポットも紹介しています!

初夏の爽やかな気候の日に図書館を利用した後は、庭園散策に出かけてはいかがでしょうか。

●●●日比谷公園をさらに知る!日比谷カレッジ●●●

6月17日(火曜日)14時からは、日比谷図書文化館で「東京都公文書館連携講座第1回 史料でたどる日比谷公園の歴史」が開催されます。

明治36年(1903年)に日本初の西洋式公園として開園した日比谷公園の歴史を公文書や史料でたどり、公園散策がさらに楽しくなる講座です。

お申し込みはイベント予約サイトPeatixで受付中!

Posted at:16:00

2025.01.07

| 千代田図書館 読書振興センタースタッフの読書日記 「年のはじめに読みたい本」① |

2025年が明けました。いつも「ちよぴたブログ」をご愛読いただき、ありがとうございます。

毎年、一年の始めにアップしているブログ「年のはじめに読みたい本」。今回は、千代田図書館 読書振興センターのスタッフ2人が2回に渡ってお届けします。

第1回は「長編作品に挑戦!」を2025年の目標に掲げたスタッフNの「年のはじめに読みたい本」をご紹介!

一つの作品にじっくり向き合ってみたいと思っているものの、読み切れるかな...と、なかなか手を出せない人にも楽しんでもらえるような手に取りやすい作品から、今話題の作品まで幅広く選びました。

資料の詳しい情報は、書名をクリックしてご覧いただけます(貸出中の場合はご了承ください)。

●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

『図書館戦争』全6巻(完結)

有川 浩/著

KADOKAWA

図書館を舞台に、言論の自由を巡り、争いが起こる世界のお話です。公序良俗を乱す表現を取り締まるメディア良化法が施行されたこの時代に、言論の自由を守る図書隊と言論の自由を制圧したい良化隊、それぞれの正義がぶつかり合います。図書隊に入隊した主人公が何事にも全力で取り組む姿には、思わずがんばれ!と叫びたくなります。情報社会に生きる私たちにとっても、言論の自由について改めて考えさせられる作品です。

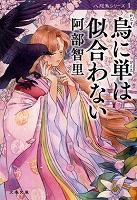

『烏に単は似合わない』全12巻(2025年1月現在)

阿部 智里/著

文藝春秋

八咫烏が住む異世界・山内(やまうち)での統治者、日嗣の御子(ひつぎのみこ)の座をめぐり、東西南北の四家の貴族、そして后候補を巻き込んだ権力争いが描かれています。2024年にアニメ化もされたのでご存じの方も多いかもしれませんが、アニメで放送されたのは『烏に単は似合わない』と、次作の『烏は主を選ばない』の2巻分のみ(2025年1月現在)。3巻目以降の怒涛の展開にも目が離せません!ストーリーが進むにつれて伏線が次々と回収されていくので、全12巻読んだ後には、もう1度最初から読み返したくなるはず!

『ビブリア古書堂の事件手帖』全11巻(2025年1月現在)

三上 延/著

アスキー・メディアワークス

古書店を舞台に繰り広げられる、さまざまな「古書」を巡った事件を次々と解決していくミステリー小説。息をするように古書の知識が続々と出てくる主人公が、その知識をもって事件を解決へと導きます。解決するときの爽快感とあわせて、古書を読んでみようかな...と、作品そのものにも興味が湧き、古書店を巡りたくなるかも(その際は、ぜひ神田神保町古書店街へお越しください♪)。

『三体』全6巻(作者公認の二次作品を含むと全7冊 完結)

劉 慈欣/著

早川書房

この作品も、中国版ドラマに続いて2024年にNetflixでもドラマ化されて話題になりました。文化大革命が起きた中国で引き起こされる、人類の運命を賭けた大プロジェクト!昨年発売された文庫本の1巻目が600ページを越える超大作です。第一章の数十ページを読み終えたときには、この世界がどういう結末を迎えるのか、最後まで追いかけたい!と魅力に引き込まれているはず。読み終えた後の達成感も一緒に味わえること間違いなしの作品です。

●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

今回は「長編作品」をテーマにした4作品を紹介しました。テーマを決めて本を選んでみるのも、自分が普段出会えない本とつながるきっかけになるかもしれません。

次回の「年のはじめに読みたい本」紹介もお楽しみに!

Posted at:15:40

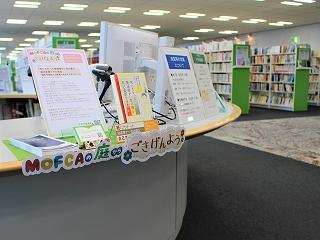

2024.02.22

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】ほんとうの心の力 |

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第12回目をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさま、こんにちは。

ほころび始めた梅のつぼみに、春のきざしが感じられる時節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか? 今月担当のMです。

今回ご紹介する本は、『ほんとうの心の力』(中村 天風/著、PHP研究所)です。

はじめに中村天風の波乱万丈の経歴をお伝えします。すでに92歳で他界されておりますが、1876年東京生まれの中村天風は大蔵省初代仕抄局長を父に持ち学生時代に英語をマスター。柔道部のエースとして活躍後、日露戦争の軍事スパイに抜擢され満州で活躍した後、肺結核を発病し、そこから人生について深く考えるようになりました。

そんな中、アメリカの啓蒙書に感銘を受け渡米し、医学部に入学。さらにヨーロッパの著名な哲学者に会うも答えが見つからず、失意の中「日本に帰って死のう」と帰国を決意しました。その帰路中にヨガの聖師カリアッパと運命的な出会いをします。インド・ネパール山麓で修行生活に入り、病を克服したのです。日本に帰ってからは実業家になりましたが、真に生きがいのある人生を送るための講演活動等をしながら、実践哲学を世の中に広めめました。彼に影響を受けた人は松下幸之助、テニスの松岡修造など著名人が大勢おり、野球の大谷翔平もその一人です。

私は以前、中村天風の『君に成功を贈る』(日本経営合理化協会出版局)という本を読んだ事がありましたが、不治の病であった結核をヨガの修行でどのように克服したのか、非常に興味を持って読んだ記憶があります。今回、手にしたこの本は中村天風がヨガの修行で学んだ哲学のエッセンスを見開き1ページ事にまとめ、読みやすくなっているのが特長です。

日々起こる出来事に対して、どうやって考えていいのかわからない時に人生の道しるべとしての考え方がたくさん詰まっています。この本を読むと、自分の弱っている心にエネルギーをチャージしてくれるように思いました。

本の中に、愉快に生きるための項目として「神経過敏」があります。一部抜粋します。

「神経が過敏だと、正当な幸福に恵まれても恵まれたと思いません。見るもの聞くもの、みんな癪(しゃく)の種、心配の種になってしまいます。ですから、日々が少しでも安らかな、いわゆる安心立命の境涯で生きられないことになってしまうんです」

そういえば私も一時的に神経過敏になった事を思い出しました。数年前です。私の住んでいる近くに雑木林があり早朝4時ごろからかっこう鳥の鳴き声が甲高く聞こえ、その声が2週間位続いたものですから、とてもいらいらしてしまい、とうとう自治会の役員さんに相談したことがあります。東京都では自然のものだからそのまま放置したい、市では木を伐採してもいいですよと言ってくださったそうです。隣人にだれもかっこうの声がうるさいとの訴えはなかったので、私は少し落ち着いてかっこう鳥の習性を調べてみることにしました。

なんと、かっこう鳥は自分の巣をつくらず、卵を産んだら、他の鳥の巣に自分の卵を入れ育ててもらうのです。理由は低体温のためだそうです。それを知った時、とてもかっこう鳥が哀れに感じ、鳴き声は少しずつ気にならなくなりました。

心の持ち方がいかに人生を支配してしまうのか、色々な角度から中村天風は教えてくれます。いつも朗らかに、明るくて、大らかに、辛い時こそ笑っていけるような人になりなさいと言っています。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

「千代田区障害者よろず相談MOFCA」も、相談窓口としてご利用ください。どんなささいな事でも結構です。みはらしの良い、居場所スペースもありますので、ただ休んでご自分のリラックスの場としてのご利用も大歓迎です。お待ちしております。

Posted at:11:40

2024.01.23

| 千代田図書館 企画プロデューサーの読書日記 「年のはじめに読みたい本」 |

2024年を迎えて千代田区立図書館の職員が選んだ「年のはじめに読みたい本」を紹介する3回目。今回で最終回です。

千代田図書館の企画部門 角井プロデューサーが「年のはじめに読みたい本」を紹介します。

いずれの本も千代田区立図書館に所蔵しています。資料の詳しい情報は書名をクリックしてご覧いただけます(貸出中の場合はご了承ください)。

●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

重さで床が傾いてしまったクローゼットの奥を引っ掻き回し、11冊の本を取り出しました。メモやパソコンが散乱する万年コタツの横に、ドサッと置かれたのは、いまさらながらの「ハリー・ポッター」シリーズ。

J.K.ローリング/作、松岡佑子/訳

ダン・シュレシンジャー/絵

静山社

J.K.ローリング/作、松岡佑子/訳

ダン・シュレシンジャー/絵

静山社

J.K.ローリング/作、松岡佑子/訳

ダン・シュレシンジャー/絵

静山社

作者はJ・K・ローリング。訳者は松岡佑子。月並みな言い方をすれば、こどもから老人まで楽しめる魔法使いモノ。流行りで言うなら異世界モノ?でありながら、仇討ち物語の一面もあり、後半になるとなにやら重い空気が漂い始めます。両親を殺害されたハリー・ポッターと、闇の魔法使いとの因縁の戦いが主軸の長編シリーズです。

J.K.ローリング/作、松岡佑子/訳

ダン・シュレシンジャー/絵

静山社

J.K.ローリング/作、松岡佑子/訳

ダン・シュレシンジャー/絵

静山社

映画は8本、舞台やゲームにもなり、「ポッタリアン」という愛好家の総称も発生。

書籍の方は7巻11冊のボリュームで、3度目の読み返しですが、毎回ちがう発見があり、微妙に違うシーンを頭の中で創造してしまうのは、作者の才能なのか、訳者の手腕なのか。とにかく、お初の方も、いまさらの方にも、お薦めのシリーズです。

J.K.ローリング/作、松岡佑子/訳

ダン・シュレシンジャー/絵

静山社

J.K.ローリング/作、松岡佑子/訳

ダン・シュレシンジャー/絵

静山社

●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

角井プロデューサーの読書日記をお届けしました。年のはじめこそ、何巻にもわたる長編作品に取り掛かる良いタイミングではないでしょうか。

気になっていた本、読み返したい本と出会いに、ぜひ今年も千代田区立図書館にご来館ください。

千代田図書館 企画部門の展示「コレが欲しい!!物欲マシマシの"美本"たち─54th/55th造本装幀コンクール─」は、千代田図書館9階展示ウォールで2月24日(土曜日)まで開催中です!

こちらも、素敵な本との出会いがきっと見つかる展示です。ご来館をお待ちしています♪

Posted at:15:10

2024.01.16

| 四番町図書館 館長の読書日記 「年のはじめに読みたい本」 |

年始の「ちよぴたブログ」は、千代田区立図書館の職員が選んだ「年のはじめに読みたい本」を紹介しています。

2回目は、四番町図書館の栗田館長が「年のはじめに読みたい本」を選びました。

四番町図書館は、子どもの本を多く揃え、定期的におはなし会やイベントを行っています。今回は子どもだけではなく、大人の心にも響く絵本2冊とノンフィクション1冊をセレクトしていただきました。

いずれの本も千代田区立図書館に所蔵しています。資料の詳しい情報は書名をクリックしてご覧いただけます(貸出中の場合はご了承ください)。

●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

大変な幕開けとなりましたが、こんなときにこそ、本の力を借りたい。

そんな気持ちで、少ない言葉で心に届く絵本とユニークな旅行記を選んでみました。

ボブ・ディラン/作、ポール・ロジャース/絵

アーサー・ビナード/訳

岩崎書店

1冊目は、生まれ変わった気持ちで一年のスタートを切る。そんな気分にふさわしい、はじまりの日』という絵本です。

毎日がきみの はじまりの日

きょうもあしたも あたらしいきみの はじまりの日

ボブ・ディランが愛する息子のために作った名曲『Forever Young』の歌詞を、詩人アーサー・ビナードが心に響く日本語に訳し、ポール・ロジャースの大らかな絵が加わりました。子どもたちが勇気と希望をもって生きていけますように...そんな当たり前の思いと願いがちりばめられています。

長田 弘/詩、いせ ひでこ/絵

講談社

2冊目は、詩人・長田弘さんの問いかけに、いせひでこさんの美しい絵が静かに応えます。一つ一つの質問は短く、簡単です。言葉と絵を追いかけるうちに気持ちがワクワクしたり、ちょっと困ったり...。

これは一日一日を大切に生きるためのプロローグ。

何歳の時の自分が好きですか。

上手に年を取ることができると思いますか。

人生の材料はなんだと思いますか。

その日その時の自分と、哲学問答を楽しんでみてください。

高田 晃太郎/著

河出書房新社

最後は、目標や目的が求められる新年に、あえて大それた目的も持たず、なぜかロバと一緒にイラン、トルコ、モロッコと旅を続ける人の旅行記です。

スケジュールはロバ次第。しかも、ロバは従順でもなく、ときに逃げ出したり、トラブルの原因となったり...。

それでも筆者はロバを相棒に淡々と旅を続けます。そんな彼らにエールを送りたくなるのは、心の奥に潜む自由を求める気持ちが騒ぎ出したからかもしれません。

●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

四番町図書館 栗田館長の読書日記をお届けしました。

次回の「年のはじめに読みたい本」紹介もお楽しみに!

Posted at:16:00

2024.01.11

| 千代田図書館 図書サービスプロデューサーの読書日記 「年のはじめに読みたい本」 |

辰年最初の「ちよぴたブログ」では、「年のはじめに読みたい本」を、千代田区立図書館の職員が紹介します。

全3回でお届けする初回は、千代田図書館 図書サービス部門の坪内プロデューサーが「年のはじめに読みたい本」をご紹介します。昨年出版されたばかりの話題の本3冊のセレクトは、多彩な趣味を反映したものになりました。

紹介している本は、いずれも千代田区立図書館に所蔵しています。資料の詳しい情報は書名をクリックしてご覧いただけます(貸出中の場合はご了承ください)。

●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

下山静香/著

アルテスパブリッシング

ついに出た、決定版! 650ページの中に代表的な作曲家・演奏家・作品の紹介はもちろん、歴史、文学、映画、景観など、スペインの魅力のすべてが詰まっています。

独特のエキゾチシズムを醸し出すスペイン音楽の魅力は、歌と踊り、光と陰のコントラストの妙。それを「ミの旋法」と、「アンダルシア終止形」と呼ばれる下降する和声進行とが彩ります。

演奏と研究・執筆などの両面で活躍する著者による、入門書でもあり音楽通も満足できる一冊。ソフトカバーながら王宮の風格を感じさせる装丁も、素敵です!

『神保町 本の雑誌』(別冊本の雑誌?)

本の雑誌編集部/編

本の雑誌社

神保町の紹介本はあまたあれど、これを読まなきゃ始まらない!と言えるほど、神保町への愛と敬意と憧憬に満ちた、珠玉の一冊。

神保町の裏の裏まで知り尽くした著者たちが、これでもかと繰り出す、街語り・本語り・食べ物語り。対談に始まり、ルポ、インタビュー、エッセイ、店舗案内など、バラエティに富んだ内容は、どこから読み始めても飽きずに楽しめます。一部の記事を除き、すべて書下ろし・語り下ろしなのも嬉しい。

写真や図版も豊富で、初めて神保町を訪れる人にも、神保町フリークを自認する人にも、役に立つ本です。

立川志らく/著

集英社

年のはじめはやっぱり寄席で、落語を聴いて大笑いしたいもの、ということで、いま話題の1冊をご紹介・・・というつもりで選んだのが甘かった! ゴジラ-1.0の破壊力にも匹敵する「笑撃」と、屈折した著者の思いが胸に迫る、「談志本」のニューウェーブ。『小説すばる』連載時から読んでおけばよかった、と後悔させるほどの面白いエッセイが本になりました。

著者同様、これを書いている私も、実は立川談志は大嫌い。でも掛け値なしの大天才で、その魅力には抗えません。

伝説の「芝浜」は、聴く者の五感に訴える珠玉の名演でした。そうか、談志を深く知ることこそが「業の肯定」なのだと、ひとつ腑に落ちた読書体験でした。

●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

坪内プロデューサーの読書日記をお届けしました。

次回の「年のはじめに読みたい本」紹介もお楽しみに!

2024年も「ちよぴたブログ」を、どうぞよろしくお願いいたします。

Posted at:13:30

2023.12.14

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】10歳から知っておきたいお金の心得 |

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第11回目をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

皆様、こんにちは。12月担当のMです。

今年も残り少なくなりました。猛暑に続き、この季節は寒暖の差が激しく、体調管理が大変ですがいかがお過ごしでしょうか?

さて、今月の本は『10歳から知っておきたいお金の心得 大切なのは稼ぎ方・使い方・考え方』です。

『10歳から知っておきたいお金の心得 大切なのは稼ぎ方・使い方・考え方』

八木 陽子/監修

えほんの杜

監修の八木陽子さんは、(株)イーカンパニー代表で2001年にファイナンシャルプランナー・キャリアカウンセラーの資格を取得。海外でファイナンシャルリテラシー教育を視察した経験を活かし、「お金は生活に必要なものなのに、なぜ、話す機会が少ないのだろう」と疑問を持っておられ、子ども向けのマネー教育の普及に努めています。

この本は「お金がたくさんあれば幸せ?」の疑問から始まって、物価・景気・キャッシュレス・銀行・投資・社会保障などなどについて書かれており、とてもわかりやすいイラストでお金について教えてくれる4人の先生たちが登場します。

本の中には、「ボクたちのおこづかい大作戦・お金を計画的につかう方法」という特別ページがあります。おこづかいの管理方法としておこづかい帳がありますが、面倒で続かない場合が多いですよね。

オススメは4つの貯金箱を準備し分類することだそうです。具体的には①貯めるお金(すぐには使わず、貯めておく)、②使うお金(すぐ欲しい物を買う)、③人のために使うお金(大切な人のプレゼント等に使う)、④増やすお金(おうちの人と一緒に金融機関に行って預ける勉強など)の貯金箱です。これらを身に着ける事により、おとなになってからも役に立つことになります。

この本で最も伝えたい事として書かれている「お金は社会の血液だ」の言葉は、すばらしい表現だと思いました。

確かに、血液は酸素と二酸化炭素を体に運び、体に十分な栄養素をいきわたらせ老廃物を運んできます。社会も、お金が隅々まで秩序よく回っていればよくなっていくのだと、この本は教えてくれています。私も子どものときにこの本に出会いたかったです。ファイナンシャルリテラシーがあれば老後資金問題など考えなくても済んだかもしれません。

キッズ・マネー・ステーションは、キャッシュレス決済、スマートフォンやゲームの所有など、今の社会の子どもたちの環境が目まぐるしく変化する中、物やお金の大切さを知らせたいという思いで設立された団体です。全国に約200名在籍する認定講師が自治体や学校などを中心に、お金教育・キャリア教育の授業や講演を行っています。2019年までに1300件以上の講座実績を持っています。

「千代田区障害者よろず相談MOFCA」を相談窓口としてどうぞご利用ください。

どんなささいな事でも結構です。

みはらしの良い、居場所スペースもありますので、ただ休んで、ご自分のリラックスの場としてのご利用も大歓迎です。お待ちしております。

MOFCAがあるパレスサイドビルの中は、クリスマスのイルミネーションがとても素敵です。

通路からMOFCAの入口を撮影してみました。

それでは皆さま、お体に気をつけて年末年始をお過ごしください。

次回は2024年2月になります。どうぞお楽しみに!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新しています。

Posted at:12:20

2023.10.06

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】置かれた場所で咲きなさい |

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第10回目をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさま こんにちは。今月担当のYです。

今月ご紹介する本は『置かれた場所で咲きなさい』です。

渡辺 和子/著

幻冬舎

修道女であり、ノートルダム清心女子大学の理事長・学長を長く務めた故・渡辺和子氏が2012年に記したこの本は、累積売上部数が300万部を超える国民的ベストセラーです。

この本のタイトルである「Bloom where God has planted you(神が植えたところで咲きなさい)」は、アメリカの神学者ラインホルド・ニーバー(Reinhold Niebuhr)の詩の冒頭の一節だそうです。

著者は29歳で修道女となり36歳の若さで大学の学長に抜擢されましたが、年若く地元に縁も所縁もなかった彼女に周囲の目は冷たかったといいます。周囲から孤立し、鬱病を患い、自殺を考えるほどだったという著者を救い続けたのが、ある神父から贈られたこの言葉でした。

「置かれたところこそが、今のあなたの居場所なのです。時間の使い方は、そのままいのちの使い方です。自らが咲く努力を忘れてはなりません」と著者は語りかけます。

刈り取るために種を撒かねばならないというのは自然の摂理で、咲くために努力は必要なこと。では、咲くための努力とはどんなことなのでしょうか?それは"我慢すること"だという人もいるでしょう。

「耐えることは美徳」という考え方は未だ根強くあります。しかし、耐えることだけが、咲くための努力なのでしょうか?

決してそうではなく、「どんな環境に置かれても、そこで環境の主となって花を咲かせることが大事」と著者は言います。

自身を取り巻く「環境」を単に憂うのではなく、その場所でどうすれば自分らしく「咲く」ことができるのかを考えることの大切さが、この本には書かれています。

努力をしても咲くことが出来ないこともある。その時はどうするのか。

著者は、「そんな時には無理に咲かなくてもいい。その代わりに、根を下へ下へと降ろして、根を張るのです。次に咲く花が、より大きく、美しいものとなるために」と言います。苦しい時には物事の見方を変え、そして、自ら行動を起こすことが大切だと、渡辺さんは身を持って示したのでした。

すべての物に時があり、その時を迎えるための努力が必要だということ。それは耐えることばかりではなく、現実が変わらないなら、悩みに対する心の持ちようを変えてみる。

いい出会いにするためには、自分が苦労をして出会いを育てなければならないというのが、著者が生涯にわたり伝え続けたことでした。

「心にポッカリ開いた穴からこれまで見えなかったものが見えてくる。希望には叶わないものもあるが、大切なのは希望を持ち続けること。『丁寧に生きる』とは、自分に与えられた試練を感謝すること」

このことが、置かれた場所で咲くための秘訣なのかもしれません。

相談窓口として、千代田区障害者よろず相談MOFCAをどうぞご利用ください。どんなささいな事でも結構です。

みはらしの良い居場所スペースもありますので、ただ休んでご自分のリラックスの場としてのご利用も大歓迎です。スタッフ一同お待ちしています。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新します。

次回は12月です。どうぞお楽しみに!

Posted at:10:30

2023.08.10

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】窓ぎわのトットちゃん |

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第9回目をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさま、こんにちは。暑中お見舞い申し上げます。今月投稿のMです。

今月の本は『窓ぎわのトットちゃん』。

黒柳 徹子/著

講談社

「君は、ほんとうは、いい子なんだよ」

テレビの歴史の1ページ目から出演し、今もなお活躍する国民的な著名人 黒柳徹子さんの著書『窓ぎわのトットちゃん』。皆さんも子どもの頃に読んだことあるのではないでしょうか。この冒頭のフレーズは、校長先生が小学生のトットちゃんに繰り返し言うひとことです。

小学校に入学したものの、集団行動がよく理解出来ずに自由に活発に動くトットちゃん(黒柳徹子さんの幼名)は、楽しく通っていたはずの小学校を退学になります。困ったトットちゃんのお母さんがそんなトットちゃんに合う学校をと探してきた「トモエ学園」に転校。トットちゃんは校長先生に出会います。初日の面接で校長先生にノンストップで4時間も自分のことを話し尽くし、優しく"これで君もここの生徒だよ"と伝えられます。

そして学校生活では校長先生が折りに触れかけてくれる、この冒頭の言葉に安心するのです。そしてこのフレーズはその後の黒柳徹子さんの人生に寄り添う言葉になったと言います。

私はこのフレーズと、その時の先生とトットちゃんの雰囲気を、時折ふと頭に浮かべます。本当にそうだ。この世の中に悪く生まれてくる人などいないですよね。私もよく頭の中で「みんな本当に、本当はいい子だ」と考えるのです。そしてこの考えは自分も安心し、自分に余裕が出来ます。この本は子どもの頃に読んだのですが、大人になってから読み返し、この言葉が含む色々な意味に心をぐわっと掴まれる気がしたのです。

障害者支援というカテゴリーの中で仕事をしていると、障害はなんだか特別なことであり、仕分けられるのが普通のことのように思いがち。ですが、そもそもこの種類分けは本人達ではなく、仕事をする上の必要から、社会に作られたもの。

人はみんな同じはず。障害や問題を見るのではなく、その人(子)自身を見ることの大切さを、時に明確にしたいのです。

世の中はいろんな人がいて、共生している。そんな当たり前のことを、忘れがちですよね。

本の中のトットちゃんは、自由で素直です。嬉しいことをストレートに感じて、わからないことをすぐに聞く。その自由さは羨ましい一方、確かに今なら発達障害のカテゴリーで支援を受けることになるんだろうなと思います。果たしてカテゴリーや支援が必要なのか、私には不明です。

分けるから偏見が起こります。どんな人がいてもいいのにと思うところが大きいのです。身体障害があったり、色々な癖のある面白い子ども達が混じり合って毎日を過ごすともえ学園が、全て包み込んでいる世界。憧れます。世界中でミリオンセラーになった理由の一つは、こんな学校があったらいいな、という気持ちでしょう。でも40年、なかなか日本に誕生しないみたい。

長くなったので簡単に紹介しますが、お弁当の「海のもの、山のもの」を入れるところと、いただきますの前に歌う「よーくー噛めよ」のところ私が一番好きな話です。え?なんのこと?と気になる人は、ぜひこの本を読んでみてください。(校長夫人の芋の煮っ転がし、食べてみたいのです。)

最後に。この文章を書いていて、ふと知人にこのブログの話と本のタイトルを伝えたら、なんと発売から40年以上、「あの校長先生の雰囲気は表せないから」という理由で映像化されていなかったこの本が、今年の12月にアニメで映画化されると聞きました。びっくり!

校長先生は、初めてトットちゃんに会った日も、空襲でトモエ学園が焼けてしまった日も、黒の三つ揃えを着ていました。それは紛れもなく正装であり、子どもたちに敬意を持って接するという校長先生の気持ちの表れだと思います。

アメリカの爆撃機B29からいくつも焼夷弾が落とされた夜、トモエ学園は焼けました。その様子をじっと見つめていた校長先生は、隣に立つ息子に「おい、今度は、どんな学校、作ろうか?」と声をかけます。彼の子どもに対する愛情と教育への情熱は、学校を包む炎よりもずっと大きかったのです。

●●●●●●●●●

相談窓口としても、千代田区障害者よろず相談MOFCAをどうぞご利用ください。どんなささいな事でも結構です。

みはらしの良い居場所スペースもありますので、ただ休んでご自分のリラックスの場としてのご利用も大歓迎です。お待ちしております。

皆様、猛暑にてご自愛くださいませ。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新します。

次回は10月です。どうぞお楽しみに!

千代田図書館9階 コンシェルジュブースで開催中の展示コーナー「MOFCAの庭からごきげんよう」も、この夏リニューアルしました!

これまでにブログで紹介した本を1冊ずつ展示していきます。ぜひお立ち寄りください。

Posted at:10:30

2023.06.09

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】幸せについて |

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第8回目をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさまこんにちは。6月担当のMです。

木々の緑が色濃くなる季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

今回は縦18cm、横12cm、重さ220gの手に取っても軽く持ち運びも便利な本『幸せについて』の紹介です。

谷川俊太郎/著

ナナロク社

この本は、谷川俊太郎さんが「幸せ」について、個人的にプライベートのものであることを念頭に言葉で探ったものです。谷川俊太郎さんの幸せをじっくり味あわせていただいた中で、特に印象深いページが次の文章です。

「人間としてこの地球という星の上に生まれて、これまで生きてきましたが、もともとぼくはただのイノチにすぎません。時にはゴキブリに友情とまではいきませんが、なんか情を感じることがあって、そうなるとホイホイが使えないんです。」

昆虫好きの私は、小さい庭に植えた山椒の木に来た蝶々の幼虫が、時期が来ると葉っぱ一枚残らず食べていくのに幸せを感じているので、とてもこの気持ちがわかります。

人間と同じイノチを生きているゴキブリから化学物質でイノチを奪うのは、情を感じてしまった谷川さんにとって、幸せとはちょっとちがうと思ったのかもしれません。

※山椒の木に幼虫が乗っている写真(自宅)

私には、谷川さんが地球上の生き物を「イノチ」と表現したのは、地球上の生き物のひとつとして人間がいるのだから、人間の命だけを優先しても幸せになれないよとも読むことができました。

谷川さんへのイノチへの謙虚さが表現されているようで、私の心はやさしい気持ちでいっぱいになりました。

「千代田区障害者よろず相談MOFCA」では、今月末より熱中症予防の「ひと涼みスポット」の一つとして場所を提供いたします。のぼりを立て、うちわやちらし、飲み物や飴(数に限りがあります)等があります。

また、相談窓口としてもMOFCAをご利用ください。どんなささいな事でも結構です。

みはらしの良い居場所スペースもありますので、ただ休んでご自分のリラックスの場としてのご利用も大歓迎です。お待ちしております。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新します。

次回は8月です。どうぞお楽しみに!

Posted at:15:30

2023.02.06

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】死にたかった発達障がい児の僕が自己変革できた理由 |

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第6回目をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさまこんにちは、MOFCAスタッフのKです。

新年が明けて、あっという間に1か月が過ぎましたね。まだしばらくは寒い日が続きますが、健康に留意して元気に過ごしましょう。

さて、今回ご紹介する本は、西川 幹之佑(にしかわ みきのすけ)さんの『死にたかった発達障がい児の僕が自己変革できた理由 麹町中学校で工藤勇一先生から学んだこと』です。

『死にたかった発達障がい児の僕が自己変革できた理由 麹町中学校で工藤勇一先生から学んだこと』

西川 幹之佑/著

時事通信社

4代続けて東大卒という超名門家系に生まれたADHD(注意欠陥多動性障害)、ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)傾向、LD(学習障害)の "うれしくないハイブリッドでできあがっている不良品の僕" である著者の西川さん。そんな彼が幼少期から抱えていた苦悩や、千代田区立麹町中学校で工藤勇一先生に出会い変わっていく過程、そして大学生となった現在までが当事者ならではのリアルな視点で書かれています。

タイトルは一見衝撃的ではありますが、そこにひるまず読んでいただきたいと思います。自身の「死にたい」という気持ちの意味を考え、「死にたいくらいつらい」に表現を変えていくことで行動や気持ちをコントロールできるようになる過程も詳細に記されています。

自身の経験や工夫からの様々なライフハックも紹介されていますが、決して押し付けがましいものではありません。自分の凸(得意分野)と凹(苦手分野)を理解したうえで、自分に合ったやり方を見つけることが大切だと結ばれています。

また、障害特性を十分に理解しているからこそ、紙の色やフォントなど細部にまで発達障害の方に配慮されて作られていることもこちらの本の特徴です。私自身、実際に配慮が必要な部分を直に感じることができて大変勉強になりました。

千代田区についての話題も随所に出てくるため、より身近に感じることができる内容となっております。発達障害の方やそのご家族はもちろんですが、障害の有無に関係なく様々な方に読んでいただきたい一冊です。発達障害に関する理解が深まるとともに、一人ひとりがもっと楽な気持ちで生きていくためのヒントを何かしらは得ることができるのではないかと思っています。

「千代田区障害者よろず相談MOFCA」では、発達障害に関することをはじめ、様々な悩み事の相談窓口としてご利用いただくことができます。障害の有無に関わらずご利用いただける、カフェのようなフリースペースもございます。どうぞ、どなた様もお気軽にお立ち寄りくださいませ。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新します。

次回は4月です。どうぞお楽しみに!

Posted at:17:30

2023.01.12

| 千代田図書館長の読書日記「今年最初に読みたい本」 |

新年ふたつ目の記事は、千代田図書館 小出元一館長による読書日記「今年最初に読みたい本」をお送りします。

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

昨年2022年の7月8日に、アイルランド大使館の副代表が来館されました。アイルランド出身の小説家・詩人 ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』刊行100年を記念して、アイルランド大使館より千代田区立図書館へ『ユリシーズ』を寄贈していただきました。

ジェイムズ・ジョイス/著、丸谷 才一 永川 玲二 高松 雄一/訳

集英社

書名を知ってはいても読破された方は多くはないでしょう。長編かつ難解な内容ということで、Amazonの電子書籍リーダーkindleで「最も放棄される本」という栄誉に輝いたとか。

自慢ではありませんが、私は放棄していません。最初から読んでいないので。

読んでもいないのに他人にお薦めする訳にもいきませんが、新年にあたって「読破」を目指すのもありかもしれません。

さて、来館した大使館副代表と少しお話しさせていただいたのですが、その中で印象的だったのは、「アイルランドでは、どうして沢山の有名な文学作品が生まれるのでしょうか」という私の質問に対して「それはやはり歴史文化と風土でしょう」と即答された瞬間です。

何ていうこともない返答ですが、そう言い切れる自国への愛情と自信のようなものと同時に、どこか日本に通ずるかもしれないと感じさせてくれました。

ちなみに、アイルランドの有名な文学作品をいくつか挙げてみます。

ジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』、ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』、オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』、バーナード・ショーの『ビグマリオン』(映画「マイ・フェア・レディ」の原作)、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』『モロイ』等々、まだまだあります。

オスカー・ワイルド/著、富士川 義之/訳

岩波書店

バーナード・ショー/著、小田島恒志/訳

光文社

サミュエル・ベケット/著、安堂 信也 高橋 康也/訳

白水社

この中から興味があれば1冊いかがですか。

あ、そう言えば忘れていました、ラフカディオ・ハーンもアイルランド出身です。小泉八雲ですね。

2023年元旦

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

小出館長より、"アイルランド"をキーワードに「今年最初に読みたい本」をお届けしました。

大作の文学作品を読み始めたり、作家同士のつながりを調べながら読書の幅を広げたりといった新たな挑戦に取り掛かれるのも年始ならでは。皆さんの「今年最初に読みたい本」はお決まりですか?

ぜひ、今年も千代田図書館に足をお運びください。

Posted at:10:00

2023.01.05

| 千代田区立図書館ゼネラルマネージャーの読書日記 「今年最初に読みたい本」 |

新年最初のブログは、昨年就任した千代田区立図書館 後藤慎治ゼネラルマネージャーによる読書日記「今年最初に読みたい本」です。

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

安宅 和人/著

英治出版

問題だと思っていることのほとんどは、いま解決すべき問題ではない。本当に解決すべき問題は2~3%しかなく、その2~3%の問題をきちんと選択することが重要だと、著者は説いています。

そして、「犬の道」に走るのではなく、今、本当にやるべきこと=「イシュー」を見極めることが大切であり、「犬の道」に入り込むと、価値のある仕事は永遠に生み出されず、変化もおこせず、疲れるだけだと述べています。

東京大学大学院で修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社、イェール大学脳神経科学プログラムを経てヤフー株式会社へ転職という異色のキャリアの著者が贈る同書は、12年前に発売されて以来ベストセラーのビジネス書です。

さて私は、世界がコロナ禍に見舞われて3年が過ぎ、未知のウイルスへの危機感は薄れてきたものの、私たちの精神構造にもたらした影響は大きいと考えています。911米同時多発テロ事件の以前と以後で私たちは変わってしまったように、コロナ禍が完全に去ったとしても、もう以前の世界とは違うという気がします。少なくとも私は、家族、仕事、趣味、幸せなどへ価値観との対峙が更新されました。

自分にとって豊かな幸せな人生とは何であるのか、そこへたどり着くためには何が足りておらず必要で、本当に大切な問題は何なのか。そのような思いを巡らせている方もいるでしょう。いくら頑張って働いて出世しても、リア充を追い求めてSNSを更新しても、なかなか幸せに近づけない感覚を、日本経済の停滞と社会の先行きに対する閉塞感も相まって、これまで以上に多くの人が抱えている気がします。

私自身もそのひとりであり、同書は発売当初に拝読しましたが、ビジネス書ではなく人生の指南書として、いま一度読み返したいと思います。

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

『時間は存在しない』

カルロ・ロヴェッリ/著、冨永 星/訳

NHK出版

年の初めは、クリストファー・ノーラン監督作品を一気見しようと思っています。映画「メメント」「インセプション」「インターステラー」「ダンケルク」「TENET テネット」などなど、同監督は時間がテーマの作品が特徴的で広く知られています。

私たちは、産まれてから死ぬまで時間に支配され、時間を意識して日々を過ごしますが、人生から切り離すことのできないこの時間というものの存在について、ちゃんと説明できる人は少ないと思います。

「時間は誰にでも平等」というフレーズを耳にしますが、それは本当でしょうか。1日24時間を有効活用できる人とそうでない人とでは時間の濃度が違う、という意味合いではなくて、私の1分間が過ぎるスピードは、本当に他の人と同じなのでしょうか。

同じ歳でも若い人と老けている人とでは、そう見える、という視覚的な感覚の曖昧な印象で片付けてしまいがちですが、それは肉体が老化するスピードが違うわけです。ひとそれぞれ個々の老化速度が違うのに、60秒が過ぎるスピードは、あなたと私とで同じなのでしょうか。

まったくの文系だった私には、さっぱり分かりません。だからといって、人生の折り返し点をとうに過ぎた今から相対性理論や熱力学第二法則を学べるほどの情熱も忍耐もなく、とりあえず同書を読んでふむふむと分かったつもりになって、好きな映画を一層楽しみたいと思います。

ちなみに、ノーラン監督はインターネット嫌いを公言しており、パソコンやスマートフォンなどのインターネットを想起させるアイテムが劇中に登場することは稀です。

「ネットのせいでみんな本を読まなくなった。書物は知識の歴史的な体系だ。ネットのつまみ食いの知識ではコンテクストが失われてしまう」と語っており、スマホはおろかメールアドレスも持っていないそうです。

図書館に勤める私としては、ちょっと嬉しいコメントです。

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●

後藤ゼネラルマネージャーの読書日記をお届けしました。

年初こそ、読み返したい本をもう一度開いたり、ずっと気になっていたことを検索してみたりするのに良い機会ではないでしょうか。そんな知への入り口に、図書館がお手伝いをできれば幸いです。

今年も「ちよぴたブログ」をどうぞよろしくお願いいたします!

Posted at:11:00

2022.12.01

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】0歳からはじまるオランダの性教育 |

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第5回目をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさま、こんにちは。MOFCAスタッフのHです。

12月3日から9日まで「障害者週間」が始まります。

一人ひとりが障害や、障害のある方々について、身近に考える期間にしていきたいと思っています。

今年10月、MOFCAでは、障害児や障害者支援に携わる支援者を対象に「支援者のための性教育」講座を開催しました。

障害をもつ当事者の方やご家族から、性に関する相談を受ける機会が増えてきたことを機に企画された講座でしたが、振り返れば支援者自身も十分な性教育を受けた経験がなく、性の基礎知識から改めて学び直す場となりました。

性教育自体がタブーとされてきた時代背景があったため、積極的な教育を受けられず、LGBTQなどの性の多様性についても、公に議論されることがないまま大人になったという方も多いのではないでしょうか。

今回は、講義の中で紹介された書籍についてご案内したいと思います。

リヒテルズ直子/著

日本評論社

本書では、オランダで実践されている性教育を知り、私たちが日本の性意識の現状の中でオランダから何が学べるか、これからのグローバル時代を生きていく日本の子どもたちが、危険から身を守り、お互いを尊重した恋愛関係を通して性生活を送れるようになるために何ができるか、というテーマで書かれています。

「他国の教育方法を日本で実践するのは難しいのではないか?」と構えてしまいがちですが、オランダも1960年代までは、避妊も同性愛者の権利もオープンに口にすることのできない保守的な社会であったのです。オランダ国内でも宗教や文化の違いはあり、全国民が同じ意識なのではなく、一人ひとりが問題意識を持つことが大切なのだと考えさせられます。

まずタイトルを見て、「0歳から性教育?」という驚きから始まりましたが、性の問題が、人との関係の持ち方や信頼感、愛情に関わるものであるからこそ、生まれたときから始まる親子のスキンシップが重要視されているのだと実感しました。

親子で性に関する話題を率直に話し合える関係づくりなど、家庭でも取り組める対応について考える機会になります。

第5章では、「性教育は障害児にこそ必要なものだ」とうたわれており、「障害があっても、自尊感情を持って自分らしく生きていけるために周囲の者に何ができるか」という視点に立つこと、自立を助けるためには障害の種類別にニーズを理解することが必要なのだと痛感する内容でした。

「性教育」とは大きな意味で、「人権の尊重」に繋がっていることを実感する一冊です。

性教育に携わる方だけでなく、今後の性教育の在り方について学びたい方は、是非ご覧ください。

そして、困ったときに相談できる窓口を知っておくことも、とても重要です。

「千代田区障害者よろず相談MOFCA」では、お悩みに合わせた専門機関をご案内できます。

身近な人に話せない悩みがある、どこに相談したらいいかわからない...。そんなときは、是非お気軽にご相談ください。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新します。

次回は2月です。どうぞお楽しみに!

Posted at:12:30

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第4回目は、MOFCAで行った講座のご紹介です。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさま、こんにちは。MOFCAスタッフのMです。

残暑が過ぎ去り、ようやく秋らしさを感じられるようになってきましたね。

さる9月24日(土曜日)、MOFCAにて「安心して心地よく暮らすための整理・片付け講座~さまざまな障害特性をふまえて~」という講座を開催しました。

MOFCAでご相談いただくなかで、「片付けないといけないと思うのにどこから手をつけていいかわからない」「整理整頓のしかたがわからない」というお困りごとを伺う機会があったことが、企画のきっかけとなりました。

講師の永井美穂先生は、介護福祉士として主に高齢者の在宅介護に従事するなかで環境整備、片付けの大切さを痛感したことから片付けや整理の勉強を始められ、整理収納アドバイザー等の資格を取得されました。今では日本初の「片づけヘルパー」として個人宅の訪問整理業務を行うほか、講演活動など精力的にご活躍されています。

MOFCAの講座では、整理の具体的なテクニックや、誰でもゆるく楽しく継続・習慣化するための片付けのコツをレクチャーしていただきました。

先生からは「見栄えのいい"完璧な片付け"を目指すのではなく、自分が心地よく暮らすために、自分の気持ちに寄り添いながら片付けを行うこと」がなにより大切であると伝えられ、参加者の方からは「完璧にやろうとしない、無理に捨てなくていいと聞いて気持ちが楽になった」「自分でもできそうだと感じた」など片付けに対して前向きな気持ちになれたという感想を多数いただきました。

●●●●●●●●●●

永井先生のご著書『日本初の片づけヘルパーが教える 親の健康を守る実家の片づけ方』(大和書房)には、高齢の親を持つ家族が、親の住む家を片付ける方法についてわかりやすくまとめられています。

「お手伝いすれば一緒に片付けることができる親」、「介護が必要な親」、「親の最期を迎えるために」というように、親の状況ごとに対応のしかたが解説されているほか、「こんな時はどうしたらいいの?」という疑問にも丁寧に回答されています。

この本では、具体的なテクニックは多数挙げられていますが、なにより大切なこととして、「親の気持ちに寄り添うこと」が伝えられています。片づけの前にまずは会話をして、親の人生や思いを尊重すること、子を想う親心を理解してあげること、子どもの一方的な思いやスケジュールばかり優先して進めないことなど、確かに言われてみればはっとすることばかりです。

片付けのコツとして講座や本で伝えられている、「心地よく暮らすために、自分を追い詰めず気持ちに寄り添いながら取り組むこと」、「完璧を目指さず、できることから少しずつやること」、「楽しく継続する工夫をすること」。片付けに限らず、どんなことにも通じるコツですよね。

片付けにお困りの方、ぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。この秋のうちに少しずつ片付けの習慣を身に着けて、年末の大掃除に備えましょう。

また、9月は片付けの講座でしたが、「千代田区障害者よろず相談MOFCA」では毎月各種イベント・講座を開催しております。みなさまに楽しんでいただけるような企画を今後も開催してまいりますので、ぜひご参加ください。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新します。

次回は12月です。どうぞお楽しみに!

Posted at:11:20

2022.08.10

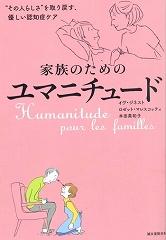

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】家族のためのユマニチュード |

千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、おすすめの本をご紹介いただいている連載【MOFCAの庭からごきげんよう】。第3回目をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさま、こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。MOFCAの入口には素敵な観葉植物「ウンベラータ」がおかれていますよ。

さて、8月の担当者Mです。

私事で大変恐縮ですが、私には92才の母がおり、地方の老人介護施設にお世話になっています。コロナ前は介護施設には自由に出入りでき、外出もできていたのに現在は直接会う事ができなくなりました。

そんな中、母から「お部屋に泥棒が入ってお洋服を持っていかれるのよ」からはじまり、毎回の電話が物取られの話になるのです。母は警察や市役所にまで連絡をしたようで、施設の方はその対応に大変苦慮されておりました。あとで知ったのですが、母は認知症の初期の段階だったのです。

そのようなエピソードもあり、手に取った本が『家族のためのユマニチュード "そのひとらしさ"を取り戻す、優しい認知症ケア』でした。

『家族のためのユマニチュード "そのひとらしさ"を取り戻す、優しい認知症ケア』

イヴ・ジネスト、ロゼット・マレスコッティ、本田 美和子/著

誠文堂新光社

ユマニチュードとは、フランスの体育学の専門家イヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティが考案した技法で「あなたの事を大切に思っている」事を伝えるための技法です。

ユマニチュードの4つの柱「見る」「話す」「触れる」「立つ」を赤ちゃんに例えて、普段私たちが無意識に行っていることをきれいで親しみやすいイラストと共に説明があります。

次に記憶の機能と認知症の人の特徴と対応が書かれていますので、ここで認知症の基礎知識が得られます。

その後、コロナ渦でも病院への付き添いで母と数時間会う機会がありました。ユマニチュードの本に書かれているような方法で、訪問する時の声の掛け方、「会えてとても嬉しいという事」を赤ちゃんや大好きな人に会うように接したところ(それはとても私にとって気恥ずかしい事でしたが)、こわばっていた母の顔が柔らかくなってくるのを感じました。

認知症はよくならないと言われていますが、ユマニチュードの考え方を持ち、技法に基づいて接すると、奇跡的な変化が起こる事があるそうです。よくある困った状況とその対応も書かれてあるのでとても参考になります。私はこの本を読んで心が救われた一人です。

巻末にはユマニチュードの映像教材の無料化の貸し出しの情報もついています。また、国立病院機構・東京医療センターの高齢者ケア研究室が作成したご家族向けの映像教材もインターネットで公開しています。(検索サイトやYouTubeで「高齢者ケア研究室」と検索すると、最初に出てきます)

ご興味のある方は、ぜひご覧になってください。

また「千代田区障害者よろず相談MOFCA」も相談窓口としてご利用ください。どんなささいな事でも結構です。みはらしの良い、居場所スペースもありますので、ただ休んでご自分のリラックスの場としてのご利用も大歓迎です。お待ちしております。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新します。

次回は10月です。どうぞお楽しみに!

Posted at:16:30

2022.06.06

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】 学校では教えてくれない 自分を休ませる方法 |

千代田図書館では、4月から千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、ちよぴたブログでMOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】をスタート!連載第2回をお届けします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

こんにちは。MOFCAスタッフのSです。

最近は雨が増えて外に出るのがおっくうになるかもしれませんが、部屋の中で読書をしたり、少し体を動かしたりするには良い時期かもしれませんね。

そんなときに、ぴったりな本をご紹介します。

井上祐紀/著、KADOKAWA

精神科医(こどものこころ専門医)の著者が、「心が疲れたときに上手に休む方法」について解説しています。

表紙はライトで、タイトルに"学校では"とあるように、小学校高学年くらいの方から大人まで読めるわかりやすい内容です。また「学生向け」というだけではなく、社会人の方にとって役立つことも多くあります。そして番外編では「大人たちへ伝えたいこと」として学生の保護者の方々へのメッセージも記されています。

「自分を休ませること=学校を休むこと」ではないこと、ではどうやって「休む」のか、回復していくプロセスや心をリラックスさせる方法、ストレス解消をする方法、さらに「嫌なことが起こったときに問題を整理して対処する方法」について等、内容は多岐に渡ります。

確かに、真面目で責任感の強い人ほど、辛い時でも「休んじゃいけない!」と思ってしまいがちですよね。私もそうでした。特に、一人で悩んでしまうと不安な気持ちにとらわれ、狭い視野だけでものごとを考えてしまい、「その状況から逃げることはできない」と思い込んでしまうこともあるでしょう。

そんなとき自分では"大丈夫"と思っていても、心や体は悲鳴をあげています。この本の中では「体が休みを求めているサイン」についてもチェックシートがあります。これだけでなく、自分なりのサインに気がついたら早めに休む選択も重要だと感じました。

問題の整理や対処方法については日常生活の中でも参考になることが多いな、と感じました。「嫌なことが起こった」、「その結果自分はこう感じた」、「そして、考えや行動が変わってしまった」という事実を自分の中で整理し、その出来事を一歩引いたところで観察することにより気持ちが楽になったり、別視点でのより良い考えが浮かんだりするものです。さらに、場面別の具体例についても豊富に書かれているのもお勧めのポイントです。

問題を一人で解決できないときは、一人で悩まず誰かに相談してみてください。ただし、相談する人を間違えないことも重要です。この本を読むと「安全な相談者」と「距離を置くべき人(相談してはいけない人)」の見分け方についてもわかると思います。

巻末には「悩んだ時にサポートが受けられる相談窓口」も掲載されていますので、まわりに誰も相談できる人がいない、家族や知人ではなく公的な機関に相談したいという場合にはぜひご活用ください。

そして、「千代田区障害者よろず相談MOFCA」も相談窓口として使えます。ささいなことでも構いません。「どう相談したら良いかわからない」というのでも構いません。「悩み」を見つけるお手伝いもできます。悩んでいること、不安なことがあればぜひMOFCAにもご相談ください。お悩みの解決に向けて一緒に考えます。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、隔月の第2週目に更新します。

次回は8月です。どうぞお楽しみに!

Posted at:17:00

2022.04.08

| 【MOFCAの庭からごきげんよう】 MOFCAの自己紹介、お近づきの一冊 |

千代田図書館では、4月から千代田区障害者よろず相談MOFCAと連携し、ちよぴたブログでMOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】をスタート!

今回は、記念すべき第1回です。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

みなさんはじめまして。

千代田区障害者よろず相談MOFCA(モフカ)と申します。

この度千代田図書館よりご縁をいただき、連載をすることになりました。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

第1回目は、ブログ連載前の"予告編"。

これから皆さんとお近づきになるべく、まず自己紹介したいと思います。

MOFCAは竹橋駅直結、パレスサイドビルの1階にあります。毎日新聞のビル、というとわかる方もいらっしゃるかもしれません。

室内はどなたにもオープンな親しみやすいカフェのようになっています。窓一面に広がる緑豊かな皇居のお堀を借景に、障がいのある方のご利用も考慮した落ち着ける空間です。

所内フリースペースは、誰でも利用可能。ただ座ったり、本を読んだり、音楽を聴いたりと自由に過ごせます。(見学も随時受付中です!)

MOFCAへの相談は、生活、年金、就職、恋愛、進路に人間関係など、行政支援だけではなく幅広く受けています。時にはお話だけでもOK。

お話をしながら必要な支援へと繋げる支援を、千代田区の事業として行っています。

MOFCAについてはこちらのブログでも詳しくご紹介しています

例えば行政窓口に足を運ぶのが苦手な方も、子どもでも大人でも来所しやすくあることを心がけています。又、ご本人だけではなくご家族の相談など、周りのご家族や友人なども歓迎です。区の事業の為、対象は千代田区にお住まい、お勤め、または区内の学校に通っている方となりますが、わからない方はまずは気軽にご相談ください。

MOFCAは何かあった時に皆さんが相談したいと思い出してもらえる場所。

スタッフはみなさんの相談を受け、話を聞き、一緒に考え、動く専門家。(福祉や心理、医療、育児、介護の専門家など多彩なメンバーです。)

さてさてMOFCAの自己紹介はここまでに。(今後はイベントや、街の情報、スタッフのおすすめ本をご紹介する予定です。)

今日のおすすめしたい本は「若草物語」。誰もが知るオルコット作の名作です。

子どもの頃から大好きな本です。子どもの頃は、登場人物のセリフを覚えるほど繰り返し読んでいました。

L.M.オルコット/作、矢川澄子/訳

福音館書店

実は今月担当の私は三姉妹の長女。若草物語は四姉妹ですが、姉妹の雰囲気、同じ家庭に育つ違うキャラクターなど、何だか身近で楽しい本でした。

わがままな末っ子のエイミーにある、好物のパンを人にあげる様な優しさ。

一見男の子みたいなジョーは、誰よりも心優しく文学が好き。

ベスは体が弱く、献身的だけれど芯は強い。

メグの見栄っ張りは育ちの良さとプライドであり、妹達を守る道具でもある。

みんなの心の中に四姉妹がいるなぁ。そんな人間の多面性を、意識せずとも学んだ心に残っている一冊です。

障害者支援としてのMOFCAに来る方々も様々。怖い顔の中の悲しみ。笑顔の裏の怒り。誰にも機嫌や体調の良し悪しもありますね。誰もが完璧ではなくて、それでいい。社会はいろんな人のいろんな面で構成されています。

みんなが仲良く暮らすには、きっとそんないろんな面を、お互いのタイミングだと受け入れること、と子どもの頃の本に改めて学びました。

大人になって読み返す、子どもの頃好きだった本。何か新しく感じる大人としての感覚は大切にしたい。みなさんのずっと好きな本も、ぜひ教えてください!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MOFCAの連載【MOFCAの庭からごきげんよう】は、今月より隔月の第2週目に更新します。

次回以降も、どうぞお楽しみに!

Posted at:13:15

2022.01.17

| 千代田図書館スタッフが選ぶ、今年最初に読みたい本 2022 |

1月も2週間あまりが過ぎました。今年に入ってから、もう読書はしましたか?

普段から本に囲まれた場所で働いている図書館員は、年の初めにどんな本を選ぶのか、「今年最初に読みたい本」を聞いてみました。

●・・・○・・・○・・・○・・・○・・・○・・・○・・・●

『ミライを生きる君たちへの特別授業』

ジュニスタ編集部/編

岩波書店

新型コロナは私たちの生活を一変させました。それでなくとも複雑な現代社会の中で生きづらさを抱えている人は多いはず。これからの時代、私たちはどう生きるか。新しい年の初めだからこそ、改めて考えてみたいものです。難しい理屈でなく、リアルな生き方のヒントを与えてくれるような、そんな本はないでしょうか・・・?

これは、東京都内のある公立中学校で実際に行われた授業を本にしたものです。先生になったのは、元アイドルの作家、新聞記者、声優、タレントなど。いじめや進路問題、人間関係の悩みなど、さまざまな不安を抱える中学生たちに向けて、自分の経験や考え方を、生の言葉で真剣に語った記録です。

たとえば、図書館のこと。かつて「学校に行くのがつらかったら図書館へおいで」というツイートが大きな話題になったことがあります。しかし、この言葉がいかに無責任で、偽善的なものかを指摘する人は、当時は極めて少なかったと思います。そう、図書館は人生に役立つ何かを得られる場所ではあっても、悩める人間を救えるほどの力は持っていないのです。この本は、そうした真実もきちんと伝え、うわべの美辞麗句に惑わされないための心構えを教えてくれています。

今年最初に、中学生はもちろん、すべての大人にも、ぜひ読んでいただきたい本です。(サービス・坪内)

ルース・エインズワース/作 石井桃子/訳 堀内誠一/画

福音館書店

私の今年最初に読みたい本は、『こすずめのぼうけん』1976年に発行された絵本です。

羽の生えそろったこすずめが、ある日おかあさんに飛び方を教わります。言われたとおりにやってみると、楽々と飛べたこすずめは、これならどこまでも飛んで行けると、どんどん進んで行きます。ところが羽が痛くなり、頭も痛くなり、休む場所を探すのですが、よい場所は見つかりません。途中で出会う、からすやふくろうには、「なかまじゃないから」と助けてもらえず、途方に暮れるこすずめを、心配したおかあさんが迎えに来ます。

子どもたちは「ぼうけん」という言葉が大好きです。学校図書館や幼稚園、保育園の本棚からも「ぼうけん」という書名の本はよく貸し出しされます。不安な毎日が2年以上続いていますが、大人も子どもも、今年は「ぼうけん」して、新しい事や、やりたくても出来なかった事をスタート出来たらいいなと思います。

途中には困難もあるでしょう。でも少しずつ前に進んで行きたいですね。

何より、こすずめのように戻る場所がある安心感は、何物にも代え難いですから、子どもたちにはぜひ用意して、「ぼうけん」に送り出したいものです。(学校支援・黒田)

●・・・○・・・○・・・○・・・○・・・○・・・○・・・●

今回ご紹介した本は、千代田区立図書館で借りることができます。本の詳しい情報は書名をクリックしてご覧ください。

Posted at:10:50

2022.01.07

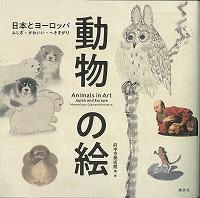

| 千代田図書館長の読書日記 |

今回は、千代田図書館の小出館長が2022年の仕事初めで目に留まった一冊について綴った「千代田図書館長の読書日記」をお送りします。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

明けましておめでとうございます。

新型コロナ感染症はオミクロン株が不穏な動きを見せて心配な日々が続いています。皆さまはどんな年末年始を過ごされたのでしょうか。

私は奈良から京都へと足を延ばしたのですが、京都では栂尾高山寺の石水院を訪れ、有名な「鳥獣人物戯画」を目にする機会を得ました。

深閑とした山中の庵にあって、擬人化された動物を描いて白眉とされる甲巻を見ていると、昔は動物も本当にこんな風に遊んでいたのではないかと、不思議な感覚に襲われたのが印象的でした。

2022年仕事初め、事務室に入って企画担当者の机に、昨年秋に府中市美術館開館20周年記念に開催された展覧会公式図録『動物の絵』という一冊が置かれているのが目に入りました。

副題には「日本とヨーロッパ ふしぎ・かわいい・へそまがり」とあります。実際そのまま日本とヨーロッパの動物の絵183点が収録されています。

『動物の絵 日本とヨーロッパ ふしぎ・かわいい・へそまがり』

府中市美術館/編著

講談社

展覧会の図録ですから当然絵が紹介されているのですが、秀逸なのは解説文です。

仏教に根ざし、動物への仲間意識が感じられる日本の動物観と、動物を人間より下に位置づけるキリスト教的な観念の違い。そしてヨーロッパにおけるダーウィンの進化論による動物観の転換。ヨーロッパ絵画における約束事であった象徴性や脇役としての動物の解放。こういう解説はわかりやすく、腑に落ちることが多い。

若冲、応挙、光琳、宗達、ゴーギャン、ピカソ、シャガール、そして鳥獣戯画も登場します。古今東西の動物への眼差しは、長い歴史的文化背景の流れの中で、人それぞれの特異な価値観に支えられて、多種多様に可視化されてきたのだと感嘆させられます。

2022年の干支は虎。永瀬雲山の竜虎図、尾形光琳の竹虎図、松井慶仲の虎図あたりを見て、笑顔で始める一年にしてみませんか。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Posted at:13:40

2021.06.07

| 雨の日も楽しく過ごそう♪読み聞かせやわらべうた |

関東地方も雨の日が多くなり、まもなく梅雨という時期になりました。

外で遊べない日は、おうちでの読み聞かせやわらべうたはいかがでしょうか?

今回は、千代田区内の教育施設で読書支援活動を行う学校支援担当司書が、雨の日も楽しくなる絵本や、歌いながら楽しい手あそびができるわらべうたを教えます!

************************

雨の時期におすすめな絵本の1冊目は『あめふり』。ママやパパもきっと大好きだった「ばばばあちゃんの絵本」シリーズです。

毎日毎日やまない雨に怒ったばばばあちゃんは、雲の上のかみなり達をこらしめることに...。たくさんのかみなりが空から落ちてくるページは大迫力!ページのすみずみまでゆかいな絵が楽しめます。

さとう わきこ/作・絵

福音館書店

2冊目は、『ちいさなきいろいかさ』。

大好きな黄色いかさがうれしくて散歩に出かけた女の子。みんなをかさの中に入れてあげます。うさぎさんも、りすさんも、...きりんさんも!やさしい気持ちになれる一冊です。

にしまき かやこ/イラスト、もり ひさし/シナリオ

金の星社

************************

本を読むのもいいけれど、ちょっと体を動かしたいな...という時におすすめなのがわらべうた。赤ちゃんと楽しめる「ぎっこん ばっこん よいしょぶね」をご紹介します♪

ぎっこん ばっこん よいしょぶね

おーきは なーみが たーかいぞ

足をのばして座りながら赤ちゃんを膝の上にのせ、歌に合わせて、上半身を前後に動かします。船が波に揺られるイメージで、時々横に動かしたり、赤ちゃんを足の間に落とすようにしてあげると、さらに楽しいですよ!

お子さんがもう少し大きくなると、一緒に歌いながらできる手あそびもおすすめ。

この季節にぴったりな「ぽっつん ぽつぽつ」をやってみましょう。

ぽっつん ぽつぽつ あめがふる

ぽっつん ぽつぽつ あめがふる

2人で向き合って歌いながら、お互いの片方の手のひらを、もう片方の人差し指でつつきます。

何度かくりかえしたら

ぽっつん ぽつぽつ あめがふる ざーーーーー

「ざーーーーー」の声に合わせて、手のひらを指先でこちょこちょ、くすぐります。

古くから子ども達、お母さん達の間で歌い継がれてきたわらべうたは、それぞれの季節に合ったもの、お子さんの成長とともに楽しめるものがたくさんあります。

司書が保護者の皆さんとお話しする中では、わらべうたに対して「どうやって歌ったらいいの?」「メロディが間違っているかも」という声をいただくこともあるそう。

でも、心配いりません!わらべうたでの手あそびで大切なのは、ふれあいとコミュニケーション。お子さんと体をふれあって遊びながら、楽しい時間を過ごすことが一番です。

「伝承されたうたのなかには、今ではあまり使われていない言葉もあります。けれどもまずは言葉に出して、うたを楽しんでみてください。お子さんと共に楽しいふれあいができれば、それでいいんですよ」と司書。

わらべうたを紹介している本で、まずはお気に入りのものを見つけてみませんか?

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』には、今回ご紹介した「ぎっこん ばっこん よいしょぶね」も収録されています。

小林 衛己子/編、大島 妙子/絵

のら書店

小林 衛己子/編、大島 妙子/絵

のら書店

雨が降り続く梅雨のシーズンも、おうちで楽しく過ごしましょう!

ぜひ、絵本を読んだり、わらべうたを歌ってみてくださいね♪

************************

現在、千代田区立図書館は臨時休館中ですが、一部のサービスを行っています。

サービス内容・詳細など図書館の最新情報については区立図書館ホームページをご確認ください

Posted at:16:20

2021.01.12

| 千代田図書館スタッフが選ぶ、今年最初に読みたい本 |

ステイホームでのスタートとなった2021年。おうち時間はもうしばらく続きそうですね。

おうち時間といえば、読書!

ということで、千代田図書館スタッフに「今年最初に読みたい本」を聞いてみました。

今回ご紹介する本は、千代田区立図書館で借りることができます。本の詳しい情報は書名をクリックしてご覧ください。

●・・・○・・・○・・・○・・・○・・・○・・・○・・・●

原島広至/著

青幻舎

大正ブーム到来でしょうか? 先日、インターネット上に大正時代の映像情報が流れてきました。おおもとの映像は、アムステルダムにあるアイ・フィルム・ミュージアムに所蔵されており、それがYouTubeにアップされたようです。

映像には、建物の様子から、雷門や仲見世通りと判別できるもののほか、上野動物園や不忍池(あるいはひょうたん池?)、浅草六区と思われるものも出てきます。

さらに映像には、「十二階」と書かれた建物が出てきます。そう、この建物こそ、当時日本一高い塔であり、日本初の電動式エレベーターが導入された、凌雲閣です。凌雲閣は十二階建ての高層建築物であったことから「浅草十二階」、あるいは「十二階」とも呼ばれていました。

かつて、浅草に凌雲閣という高層建築物があり、関東大震災で崩落したという話は聞いたことがありましたが、まさか当時の様子を映像で見られるとは思いませんでした。

残念ながら、この映像では、凌雲閣の外観全てや、内部の様子までは見ることはできませんでしたが、コロナ禍が落ち着きましたら、Web観光はこのぐらいにして、本書を持って浅草へ、物見遊山に出かけたいところです。(総務・杉田)

長田弘/詩 いせひでこ/絵

講談社

「今年最初に読みたい本」というテーマから、真っ先に思い浮かんだのがこの絵本でした。「最初」という言葉が入っているからという安易な発想でしたが、あらためてこの本を読み返して、やはり1年の始まりにふさわしい本だと思いました。

この絵本は、長田弘さんの名詩に、いせひでこさんが描く美しい絵をつけたものです。「最初の質問」というタイトルの通り、始めから終わりまでずっと問いかけが続きます。

"「ありがとう」という言葉を、今日、あなたは口にしましたか。"

"あなたにとって「わたしたち」というのは、誰ですか。"

その問いかけのどれもが素晴らしく、深く心に残るものばかりで、思わず目を閉じてじっくりと考えたくなります。

昨年は、当たり前だと思っていたことが当たり前ではなくなり、生活や仕事など様々な面で変化が多い1年でした。先が見えない不安な日々が続きますが、そんな時こそこの本を読み、ゆっくり自分自身と向き合う時間を作っていきたいです。(学校支援・山口)

●・・・○・・・○・・・○・・・○・・・○・・・○・・・●

◆◇◆千代田区立図書館よりお知らせ◆◇◆

緊急事態宣言の発出に伴い、千代田区立図書館は現在、サービス内容を変更して開館しています。

今後、新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況に変化が生じた場合は、再度利用の制限や休止をすることがありますので予めご了承ください。

利用条件に変更があった場合は、千代田区立図書館ホームページにてお知らせいたします。

Posted at:10:30

2021.01.05

| 千代田図書館長の読書日記 |

皆さん、明けましておめでとうございます。本年も「ちよぴたブログ」をよろしくお願いいたします。

新年はじめの記事は「千代田図書館長の読書日記」をお送りします。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2020年はコロナ禍に襲われて思いもよらない年になりました。今年はどんな年になるのでしょうか。できれば明るい出口が見えてくることを祈るばかりです。

ただ、家にいる時間が増える現実は、「本を読む」にはむしろ好都合な状況と言えるでしょう。そして、新たに出版される本はもちろん魅力的なのですが、どこか家の隅に眠っている本を引っ張り出してみるのにも良い機会かもしれません。

そう思って、私自身が本棚から引っ張り出したのは、安部公房の『砂の女』(新潮社)。中学生のころ本棚に並んでいたのを見つけて読んだ記憶はあるものの、ただ暗いイメージだけが残っているばかりで、どんな内容だったかまるで覚えていませんでした。しかし、読み始めると何と一気読み。

安部公房/著

新潮社

そこである作品を思い出しました。著者の作品は難解で読みたくないという人が少なくないのですが、おそらくこの作品なら大丈夫。「赤い繭」。

「赤い繭」(『安部公房全集 12』に収録)

安部公房/著

新潮社

5分もあれば読破できます。抽象的な内容の物語ですが、文章も粗筋も平易。どんな解釈でも構わないでしょう。解釈の仕方そのものが、その解釈をした読者の世界観を表すような気がします。こんな作品はなかなかお目にかかれません。

もっとも、あまりに短い作品なので千代田図書館の中では全集から見つけていただくことになります。それに、この作品だけでは時間的に物足りないと言われそうなので、少し長い作品をもう一つご紹介します。

森博嗣の『女王の百年密室』『迷宮百年の睡魔』(ともに新潮社)『赤目姫の潮解』(講談社)。百年シリーズと言われるものです。

森博嗣/著

新潮社

森博嗣/著

新潮社

森博嗣/著

講談社

著者には『すべてがFになる』(講談社)など人気作品が多く、ファンクラブまで存在していますが、自身はこのシリーズが最後の小説と宣言しています。

身体と意識が別になったらどうなるのかという工学博士らしい独特な発想は、AIが珍しくなくなった世界の行く末を感じさせてくれる気がします。一般には推理小説としてジャンル分けされるのでしょうが、最後の『赤目姫の潮解』まで読み進むと、ファンタジー的色彩が強くなり、ともすれば哲学的思考に誘われる不思議な感覚を味わえる作品です。

未だコロナ禍の最中にありますが、今年が皆さんにとって良い年となりますよう。本はいつでも皆さんの傍らにあります。

Posted at:10:00

2020.05.21

| 千代田図書館スタッフが「子どものころに読んだ本」をご紹介! |

今回の「ちよぴたブログ」では、ふだんブログ記事を書いている千代田図書館 読書振興センターのスタッフ2人が、子どものころに読んで今も思い出に残る本をそれぞれご紹介します♪

本の詳しい情報は、書名をクリックしてご覧ください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

五味太郎/作

文化出版局

これは、私の記憶するかぎり、最初に好きになった絵本です。てぶくろや歯ブラシなどが動物のどこかに隠されているのですが、その隠し方がユニークで思わず笑ってしまいます。当時(おそらく3歳くらいです)私は、母や祖母、伯母など近くにいる大人を片っ端からつかまえてはこの本を渡し「かくしたのだあれ」「あった!」というのを毎日何度も何度も繰り返していたと思います。何度も繰り返すので、出てくる動物や隠されている物、隠し場所などすっかり覚えてしまい、しかしそれですぐに飽きるということはなく、ページをランダムにめくってみたり、本を逆さからのぞきこんでみたりして、"みつける"という作業が新鮮なものになるようにしていました。なかなか創意工夫でがんばっていましたね。こどものあたまのやわらかさで、いろいろな楽しみ方ができる一冊です。(竹原)

マーガレット・マーヒー/作 シャーリー・ヒューズ/画

石井桃子/訳

福音館書店

8つのお話と2つの詩からなる短編集です。占いやおまじないなど、ちょっと不思議なことに興味津々の小学生女子だった私は、「魔法だ!ケーキだ!」とタイトルだけ見て手にとってみたのでした。はい。不思議なことと同じくらい、お菓子も大好きでした。表題作『魔法使いのチョコレートケーキ』に出てくるケーキは、想像していたとおりにとてもおいしそうに描かれていましたが、魔法使いのすがたは思い描いていたものとは違っていました。あっと驚くような魔法が次々と披露されると思っていたのに、この魔法使いは魔法がうまく使えないし、それになんだかさびしそう・・・。おとなになり、そしてなかなか人と会うことができない今あらためて読み返してみると、このお話が迎える幸せな結末が心に響きます。こどもの私がそこまで味わえていたかは覚えていませんが、このあと『おやつにまほうをかけないで』(さとうまきこ/作、いせひでこ/絵 小峰書店)、『チョコレート戦争』(大石真/作、北田卓史/絵 理論社)と連想ゲームのように読書をひろげていきました。(竹原)

エド・エンバリー/作、横山直子/かき文字

偕成社

幼稚園児~小学校2年生くらいまで、近所の子どもたち4~5人で一緒にピアノ教室に通っていました。教室のグランドピアノの足元に小さな本棚があり、自分のレッスンの順番になるまでこの本を見て待ったものです。たくさんの子どもが通う教室なので本を借りることはできず、短い時間で一生懸命絵を覚えては家で描いて「なんかちょっと違うな・・・」の繰り返しでしたが、見ているだけで楽しくなる大好きな本でした。練習して来なかったり、教室で騒いだり、怒られたことのほうが多い習い事だったものの(先生ほんとうにごめんなさい!)この本があったので楽しい思い出になっています。

エンバリーおじさんが教えてくれるお絵かきは、丸・三角・四角といった簡単な図形だけで描けるものばかり。単純な組み合わせなのに、驚くほど多くのバリエーションのイラストが描けて、どれもかわいい!子どもはもちろん、イラストが苦手・・・と思っている大人にもぜひ手にとってほしい一冊です。他に『どうぶつかけちゃうよ』や『しもんスタンプでかいてみよう』などもあるロングセラーのシリーズです。(高橋)

アリキ/作・絵、神鳥統夫/訳

あすなろ書房

子どもはなぜか不思議なもの、こわーいものが大好き。わたしももちろんそうでしたが、比較的・・・いいえ、とても怖がりの子どもでした。この本を読んだのは小学校低学年のとき、友達の家だったと記憶しています。誰が何のために作ったのか?謎だらけのミイラやピラミッドについて、詳細なイラストで描かれています。本をめくるうち、とある1ページに子どものわたしは震え上がりました。人の体をミイラにする際、腐敗を防ぐために内臓などを取り除くのですが、脳をまさか、あんなところから取り出すなんて・・・!これ以上は、ぜひ実際の本の中でお確かめください。

ずっと記憶の中にあった本なのですが、各界の著名人が子どもの頃読んで印象に残った本について綴ったエッセイ集『十歳までに読んだ本』(ポプラ社)の中で、作家の西加奈子さんがこの本の「あのページ」について書いているのを読み、わたしは西さんと熱い握手を交わしたくなりました。(高橋)

Posted at:10:00

2017.06.05

| 千代田図書館長の読書日記 |

今回は、「千代田図書館長の読書日記」をお届けします。

2017年4月に就任した小出館長に

最近、ふと心に浮かんだ本について語っていただきました。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

5月の日曜日、季節外れの猛暑から逃げるように飛込んだ、

千駄木の団子坂上にあるカフェ。

谷根千の一角、落ち着いて洒落た空間の中で

「これが谷根千の雰囲気か」と意味もなく感心していると、

冷たい飲み物が喉に沁みて、ふと我に返る。

「あ、時間がない」。

慌てて目的地の島薗邸に向かう。

緑が濃くなった植栽に囲まれたドイツ風の重厚な構え。

脚気とビタミン不足との関係を発見した

東大の島薗順次郎教授の長男が建てた邸宅。

団子坂上の反対方向には森鴎外文学館がある。

森鴎外は脚気の原因は細菌だと言い張っていた人物。

不思議な縁を感じてしまう。

なぜ島薗邸に伺ったのかというと、

「谷根千」の言葉を最初に使った地域誌の方から、

取壊された工場から昭和初期のリボンの見本帳や

その他資料が見つかったとの情報を耳にし、

何よりその写真を目にして、「これはすごい」と感嘆したからなのです。

貴重品を汚さぬよう白い手袋をして、資料をめくりながら

リボンの数々を目にすると、圧倒されるばかり。その種類は数えきれない。

フランス製のものもあるが、何といってもそれを織った職人技には

感嘆の二文字しか浮かんでこない。

そう言えば、日本は職人の国だと思い至る。

今年になって読んだ本を思い出しました。

『櫛挽道守(くしひきちもり)』

木内 昇/著

集英社

幕末の木曽山中の藪原宿を舞台に、少女の主人公が

家業の櫛挽に魅せられ、家族や世間との確執を抱えながら

成長していく姿を描いた物語です。

暮らしぶりや旅人の情報によって、時代背景が丹念に描かれています。

しかし、いつの時代であっても職人の生きる様は、

職人でない人にも共感をもたらす力があるように感じます。

冒頭で櫛を挽くタイミングを覚えるため、一歩一歩

雪道を歩く情景が登場しますが、それが主人公の人生を、

地味であっても鮮やかに物語っているのではないでしょうか。

しかも、彼女の物語には、自分の力ではどうしようもない出来事、

望んでいない成り行き、考えつめ必死で守ろうとする思い、

思いがけず明らかになる真実などが散りばめられています。

これは職人でなくとも誰もが歩む人生の縮図のようにも見えます。

自分の人生を形作るのは自分という職人です。

さまざまな出来事は自分に関係する限り避けて通ることはできません。

その事実から逃げずに現実に向き合おうとする心根。

そして何かを失い何かを得る道。

死んだ弟の優しさや、ライバルとしか見ていなかった夫の本音に気づくとき、

「人生って大変だけど捨てたものじゃない」という

ちょっと浮ついた言葉を思い浮かべてしまいます。

主人公の家族一人ひとりに、島薗邸で見たリボンをそれぞれに

選んで贈ってあげたい気分になるような一冊。

3つの文学賞に輝いた、読んで損のない作品です。

◇◆小出館長のプロフィール◆◇

小出 元一(こいで げんいち)

慶応義塾大学文学部卒業後、出版社系企業に勤務。

教育、公共事業関連の事業に携わり役員などを務めたのち

2017年4月より千代田図書館館長。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

小出館長、ありがとうございました!

ご紹介いただいた本は千代田区立図書館に所蔵しています。

この機会にぜひ、ご一読ください。

Posted at:11:35

2016.01.13

| 千代田人セレクション:岩田副館長のおすすめ本 |

今回は、2015年10月に就任した千代田図書館の岩田副館長に

最近読んだ本からお気に入りの4冊について語っていただきました。

**********************************

『且座喫茶』

いしいしんじ/著

淡交社

高校時代に少しだけかじった茶道を、7年前より再開しました。

表千家に入門し、月3回のおけいこを行っています。

茶道の世界は着物姿の女性たちに占領されてしまいました。

「男もお茶を」と同年輩の男友だちに声をかけ、同志を引き込み、

アラ還コンビがトリオから四天王になり、いまでは五人男に増殖しています。

数ある社中でも、男性がこれだけ多いのは珍しいそうです。

こうした経験を経て出合ったのが、昨年10月刊行の『且座喫茶』です。

書き手は物語作家として定評のある、いしいしんじさん。

一昨年、著者のお顔は、銀座の「gggギャラリ-」で初めて目にしました。

いしいさんの文章に絵本作家の荒井良二さんが絵をつけていくというイベント。

姿かたちも物言いも、きわめてアバンギャルドに見えました。

書き出しは、そのイメージ通りです。

先生宅の門をくぐったとき、僕はアロハシャツにジーンズ、

腕にはかかえきれないくらいの茶花を、巨大な花束にして、

おみやげに、ともっていった。

おけいこをくりかえすうちに、いしいさんは「真剣」になります。

戦国武将たちにとって、茶碗にたたえられた濃茶は、

あまりに強烈すぎて補色に裏返った、

みどりの血に見えていたかもしれない。

日々、赤い血にまみれていた戦国の武将たちは、

みどりの血、光の血を欲し、「和」を求めていった。

それは、ただ安寧を、長閑さを欲するのとはちがう、

命がけの「和」だったのではないだろうか。

この本では、「真剣」の意味に思いをめぐらせた筆者が

僧侶、牧師、陶芸家、茶杓師、鋳物師、和菓子作家などの茶事や茶会に参加し、

亭主とのやり取りや茶室で感じたことを綴っています。

「帛紗さばきと、聖杯をきよめるしぐさは、ほとんど同じですよ」

薄茶の席、鐘の残響のような余韻のなか、高橋牧師はにこやかに話す。

「汝の敵を愛せよ、って、お茶席のことでしょう。

狭き門から入れっていうのは、つまりにじり口。

利休の侘茶は、キリシタンの教えと大いに重なるんです」

僕はこの席に、全身タータンチェックの服で座っている。

こんな調子で、いしいしんじの世界に誘っていきます。

「且座喫茶」は、「しゃざきっさ」と読みます。

禅語で、しばらく座ってお茶でも飲もうよ、という意味です。

『僕の場所』

隈研吾/著

大和書房

新しい国立競技場の設計を担当することになった隈研吾さんのエッセイ。

建築家を志したのは、東京オリンピックのときに丹下健三設計の体育館に接し、

打ちのめされたのがきっかけというのですから、ふしぎな巡り合わせです。

「反建築」「反個人住宅」など刺激的な仕事の源泉は、

マックス・ウェーバー、エンゲルス、吉田健一、梅棹忠夫などの読書から。

森の中にいるような柔らかい光が射し込む空間が評判を呼び、

初年度の来館者数が100万人を超えることが予想されている、

昨夏に開館した富山市立図書館「TOYAMAキラリ」も手がけました。

『神の棄てた裸体―イスラームの夜を歩く―』

石井光太/著

新潮社

アジアのイスラム教信者が多い国のフーゾク地帯に住みついて、

生きぬいている人々を「性」の視点から見つめた体験的ノンフィクション。

13歳の娼婦、中年になったニューハーフなどなど、

読み進むのがつらくなるほどの、想像を絶する現実に圧倒されます。

固定観念にとらわれがちな「イスラーム」が、まったく違って見えてきます。

『かないくん』

谷川俊太郎/文

松本大洋/絵

東京糸井重里事務所

人は死んだらどうなるのか。

普遍的かつ根源的なテーマに製作者たちは大まじめに取り組み、

文と絵とデザインが協調し合ったすばらしい絵本を作り上げました。

今年度、第49回造本装幀コンクールの「読書推進運動協議会賞」受賞作品です。

日比谷図書文化館で1月23日(土曜日)から始まる

特別展「ブックデザイ」の主人公「祖父江慎+コズフィッシュ」が、

ブックデザインを担当しています。

装幀には、図書館をちょっとだけ困らせるような仕掛けも隠されています。

◇◆岩田副館長のプロフィール◆◇

岩田 玄二(いわた・げんじ)

2011年、38年間の編集者生活をすごした講談社を退社。

在職中は、『週刊現代』『ホットドッグ・プレス』などの雑誌、

『日本美術全集』『ディズニーリゾート物語』などの書籍を担当。

2015年、公益社団法人読書推進運動協議会事務局長を退任。

同年10月より、千代田区立千代田図書館に勤務。

**********************************

岩田副館長、ありがとうございました!

ご紹介の4冊はどれも千代田区立図書館に所蔵しています。

この機会にぜひ、ご一読ください。

Posted at:10:30

2015.05.25

| コンシェルジュ通信Vol.1:コンシェルジュ亀山おすすめの1冊 |

今月から毎月「コンシェルジュ通信」として、

千代田図書館コンシェルジュの視点から本に関する話題を

お届けしてまいります。

今回はコンシェルジュ亀山から、

2015年4月に刊行されたばかりの1冊を紹介します。

******************************

千代田区ゆかりの文学者、泉鏡花。

2013年には生誕140周年ということで、

その作品を美しい絵本にした『絵本化鳥』が発行され、

千代田図書館でも原画展やサイン会&親子イベントが

開催されたのを覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

あれから2年、『絵本化鳥』の挿絵を手掛けた

イラストレーターの中川学さんによる、

泉鏡花作品の絵草子『朱日記』が刊行されました。

『絵本化鳥』は小学生以下のお子さまでも読めるように

鏡花の原文を易しく編集した「絵本」でしたが、

今回の『朱日記』は鏡花の原文そのまま、

中高生~大人向けの「絵草子」です。

主人公は、とある小学校の教頭補である雑所(ざっしょ)先生。

五月半ばにもなるのに肌寒い、

風の強い日の昼前から物語は始まります。

雑所先生はその前日、

山のなかで赤合羽を着た不気味な坊主に出会い、

その坊主から「城下を焼きに参るのじゃ。」

と告げられたことを気にしています。

物語が進むにつれて、不穏な予兆は少しずつ積み重なり、

ついに街は大火災に襲われてしまうのですが、

どうやらその原因はこの世ならぬモノたちの、

恋愛のもつれのようで…。

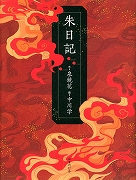

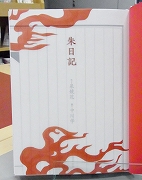

『朱日記』(泉鏡花/文 中川学/画 国書刊行会)

今回、中川さんの描く『朱日記』の世界は、

モノクロームが基調の画面に「朱色」が効果に使われていて、

すこしずつ高まる火災の予兆が見事に表現されています。

カバーの下には物語のキーワードになるぐみの実の

イラストが描かれている、という凝った装丁(写真右)。

本の見返しやヘドバン(中身の背の上下に貼りつける飾り布)も

目のさめるような朱色(写真左)。

扉は日記帳に赤い炎が重なるような凝った演出で(写真右)、

図書館で借りて読むだけではなく、

自分の手元にも置いておきたくなる1冊です。

図書館で借りた本を自分でも購入したいと思った時は、

千代田図書館コンシェルジュの「書籍購入サポートサービス」

をご利用ください。

千代田図書館近隣の書店へ在庫確認や取り置きの依頼を行います。

******************************

『朱日記』発売記念オリジナルアニメーション公開中!

『絵本化鳥』の原画展の際に館内で放映していたもの

と同じスタッフによるオリジナルアニメーションが

コチラから公開されています。

******************************

Posted at:15:30

2015.03.02

| 千代田人セレクション:四番町図書館・宮崎館長のおすすめ本② |

今回は四番町図書館・宮崎館長のおすすめ本紹介、後半をお届けします!

前半の記事は→コチラからどうぞ。

**********************************

前回の記事でご紹介した、『ことばと国家』に書かれている

「最後の授業」のような間違いの例も、グローバル化した現代なら

すぐに修正情報が入ってくると思います。

ネットで抗議が殺到するかもしれません。

同じくご紹介した『だから日本はズレている』では、

ソーシャルメディアでの炎上についても、その様相を分析し

著者の古市憲寿氏は、自身の体験から炎上への対処法まで

独特のクールな書き方で示しています。

「独特の」と書きましたが、この姿勢こそ大事ではないかと

私は感じています。

誰もが「少し」わかっていることを、きちんと体系立て

根拠を示してまとめることで、その中に新しい常識が

生まれているのだと思います。

だからこそ、多くの人の心をとらえるのでしょう。

ずっと以前に私の心をとらえた大切な一冊があります。

私が「社会人」になり、自分の立場が、学生から「大人」となって

責任を感じ、しかも生きていくためには稼がねばならないという

価値観の変遷期に、何が正しいのか、どう生きるのかという

内面の問題と向き合った時、出会ったのがこの本です。

これはその後、現在まで私の傍にある本たちの中の一冊となっています。

『論語と算盤』

渋沢栄一/著

国書刊行会

日本の資本主義の父とも言われる渋沢栄一の著作なので、

経営者のバイブルのようにとらえられているかもしれません。

題名から、「論語」などと見ると敷居が高いように感じますが、

読んでみるとたいへんわかりやすく、仁義道徳と富についての

考え方が述べられています。

たとえば、富を作るという一面には常に社会に恩義があり、

得義上の義務として社会に尽くすようにとし、

「岩崎さんや、三井さんにも是非ひと奮発してもらわねばならぬ」など、

当時の関係が分かる部分など、読んでいておもしろい側面もあります。

ただ著者は、岩崎弥太郎、三井高福とは違う生き方をしました。

多くの大企業や事業に関わりましたが、財閥にはなっていません。

この本は、私にとっては生き方の本です。多岐に渡る渋沢の野太い言葉が、

彼の学んできたものと実績の融合で生まれた言葉として心に残ります。

全体を見て個々の有り様を意識するバランス感覚が必要だと

私は常々思っています。そのために必要な知識やスキルを、

先人も若者も情報やデータや経験で培っています。

時代は変わっても、国や性別や立場や年齢や様々な違いはあっても

小さくて影響なんてしないと感じても

「個々の活動が世界を作っている」と思うと、

今をきちんと、ひっそりと頑張ることは無駄ではないように感じるのです。

皆様の活動の中で、それぞれの使い方で本を手に取ってほしい。

そういうわけで、今日も私は書架の中に立っています。

**********************************

宮崎館長、ありがとうございました!

ご紹介の本は、どれも千代田区立図書館に所蔵しています。

ぜひお手に取ってご覧ください♪

Posted at:16:00

2015.02.27

| 千代田人セレクション:四番町図書館・宮崎館長のおすすめ本① |

区内の様々な分野で活躍している“千代田人”に

おすすめの本を紹介していただく「千代田人セレクション」。

今回の担当者は四番町図書館の宮崎館長です。

いつもにこやかに、おはなし会や絵本の読み聞かせセミナー講師を務める

宮崎館長がおすすめ本として挙げたのは、意外にも(?)骨太な本ばかり。

今回から、二回に分けてお送りします。

千代田区立図書館に所蔵の本ばかりですので、

この機会にぜひお手に取ってみてください!

**********************************

『だから日本はズレている』

古市憲寿/著

新潮新書

「ズレてる」なんて言われると、「社会人」としてはぎくりとしないでは

いられません。この本は、タイトルを見た瞬間に失笑しながら、

何を書いてあるのかページをめくらずにはいられませんでした。

若い社会学者である著者は冒頭で、

「日本の中の様々な『ズレ』を本書で明らかにしていきたい」と

言いながら「僕の方がズレている可能性もある」と始めています。

なぜなら、大企業で働いたこともなく、受験に苦しむ経験や、

就活の経験もなく、「既得権益」の半部外者として暮らしてきたからと

自分の立ち位置を明確にしています。

なるほど、自ら客観的な位置に自分を置いている著者が見る

「大人」の日本社会への表現はつい笑ってしまいます。

電車の中では読めない。

しかし、決して面白いばかりの本ではありません。

「強いリーダー」を求める背景を分析して見せ、個々のあり方の

矛盾を示し、むしろリーダーが不在でも大丈夫な

「豊かで安定した社会を築いた」ことを誇ればいいと言います。

「憲法改正草案」をポエムのようだといい、一般的に使われる

「社会人」という言い方が日本独特な事と、その奥にあるものを

分析して見せます。失笑しては、そうだそうだと納得です。

戦後の事や自分の若いころの事には、読みながらそんな時代だったと

昔を思い出し、あれ!?著者は20代だったよね!?と、

その資料収集と分析には驚かされます。

以前に新聞のコラムで、著者が小学生の時のことを書いた記事を

読んだことがあります。夏休みの自由研究ではなく、

普段興味を持ったことを調べて一冊のノートにまとめるということを

遊びのように楽しんでいた様子が書かれていました。

著者のアカデミックスキルは小学生のころから

積み重ねられたもののようです。

司書としての私の立場からは大いに気になるところです。

最後の章(このままでは「2040年」の日本はこうなる)は、抱腹絶倒です。

そして本書を閉じると、「では、今どうしたらいいのか」と

考えずにはいられません。

『ことばと国家』

田中克彦/著

岩波新書

最近、日本人としての自分を意識しないではいられないことが

色々とありました。2020年の東京オリンピック、憲法改正問題、

イスラム国の事件…。

そこで、言葉から国家や民族を考えるこの本をご紹介します。

人が生まれて母に育てられるとき一番初めに出会うのが

母の言葉であることから「母語」と呼び、

それが第一言語とする考え方を示し、言語に優劣はないが、

言語によって生まれる差別、権力や政治の介入などを

言語学の立場で著したものです。

当時、言語学を少し退屈なものと感じていた私は、著者の独特の視点に

驚きながら読みました。またその中で、子どもの頃読んだ

『最後の授業』(ドーテ作)についての記述は印象的でした。

フランスのアルザス地方の小学校で戦時下、フランス語を

禁止されたため、フランス語の先生が母国語に対する意味を感動的に話し

「フランスばんざい」と黒板に書いて最後の授業を終えるという内容で

当時の子どもだった私は、母国語の大切さや言葉で自由になるという

考え方を学び、教科書にも載った作品でした。

しかし、実はアルザス地方の人々の母語はフランス語ではなく

その地に独特のアルザス語が母語で、言語的解放運動の問題を

はらんだ作品だったということを本書で知りました。

社会言語学という立場からの興味深い1冊で、

今こそまた読んで欲しい本です。

**********************************

宮崎館長のおすすめ本紹介は次回に続きます!

Posted at:18:00

2013.08.19

| 千代田人セレクション:コンシェルジュ稲川いちおしの"怪談本" |

今回は、区内の様々な分野で活躍している“千代田人”に

おすすめの本を紹介していただく「千代田人セレクション」をお届けします。

今回の担当は、千代田図書館きっての「怪談通」コンシェルジュ・稲川。

暑さがまだまだ衰える気配のないこの季節にぴったりの

“怪談本”をおすすめしてもらいました。

********************************

私は怪談が大好きで、毎日怪談ばかり読んでいます。

もともと母が怪談好きだったこともあり、幼い頃に布団の中で

聴かされるのは小泉八雲の『耳なし芳一』や『鳥取のふとんのはなし』でした。

やがて自分で本を読む年齢になったときに夢中になったのが、

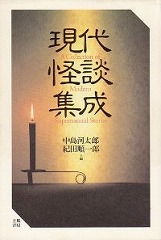

母の書棚にあった中島河太郎と紀田順一郎によるアンソロジー『現代怪談集成』でした。

(※アンソロジー=複数の作家の作品を、ある基準で選び集めた本)

『現代怪談集成』

中島 河太郎/編

立風書房

この本は1982年に上下巻で発売され、

なぜか我が家には下巻しか無かったのですが、

1993年に合本が発売されたのを購入、今でも年に1回は読み直しています。

八雲、鏡花、綺堂に百閒などの明治の文豪の作品から、

映画「ゴジラ」の原作者として知られる香山滋など

昭和の作家の作品までが収録されていて、

個別の作品は今ではなかなか手に入らないものも多く、

珠玉の怪談セレクションと言わざるを得ない1冊だと思います。

特に新羽精之の「進化論の問題」や小松左京の「骨」はSF風味の作品ですが、

その結末がうっすらと分かりかけてきたときに背筋が寒くなること請け合いです。

怪談作品と言えば怪談実話を思い描く方も多いと思います。

毎年、夏になると書店やコンビニエンスストアで手軽に読める

怪談実話の文庫本や雑誌が多く発売されますが、

数多ある怪談実話本の中でも、『文藝怪談実話』はちょっと趣が異なります。

『文藝怪談実話』

遠藤 周作 ほか/著

筑摩書房

泉鏡花や喜多村緑郎らが実際に開催した怪談会が舞台の「田中河内介」の怪談、

佐藤春夫や稲垣足穂が住んだ道玄坂の化け物屋敷の話、

三浦朱門と遠藤周作が一緒に泊まった熱海の旅館で遭遇した幽霊の話など、

文豪が実際に体験したという実話が集められているのです。

本気で幽霊を怖がる思いがけない文豪の一面を垣間見ることもできる1冊です。

怪談実話のなかでも歴史があるのは、

江戸時代に旗本の根岸鎮衛によって書かれた『耳袋』です。

この本は根岸が同僚や知人から聞き取った

珍談・奇談が集められた随筆集なのですが、

それを小説家の京極夏彦が現代の怪談実話風の語り口にアレンジしたのが

『旧怪談(ふるいかいだん)―耳袋より』です。

『旧怪談―耳袋より』

京極 夏彦/著

メディアファクトリー

現代の文章なのでとても読みやすく、各話ごとに原文もついていますので、

語り口の変化による怖さの違いも楽しめます。

根岸鎮衛は南町奉行を務めるなど、江戸幕府の役人でしたから、

聞き集めた話の中には江戸城の周辺である千代田区が舞台のものもあります。

聞き覚えのある場所や自分が通い慣れた道が怪談に登場すると、

いくら江戸時代の話とはいえ、ぞっとしますね。

猛暑が続くこの夏はぜひ、怪談で涼をとってみてはいかがでしょうか?

********************************

残暑の折、怪談を読んで背筋がヒヤリとするような体験もいいのでは?

紹介した本は、どれも千代田区立図書館に所蔵の本ばかりですので

ぜひ手に取ってみてください。

Posted at:09:00

2013.06.10

| 千代田図書館長の読書日記 |

今回は、「千代田図書館長の読書日記」をお届けします。

2012年12月に就任した望月館長に

お気に入りの本について語っていただきました。

千代田区立図書館に所蔵の本ばかりですので

ぜひ、ご一読ください。

************************************

私の数少ない趣味の一つに「仏像めぐり」があります。

中でも「観世音菩薩さま」―聖観音さま、十一面観音さま、千手観音さま、

如意輪観音さま、不空羂索観音さまなどなど…大の観音さま好きです。

観音さまは衆生済度のため修行中の身で、まだ仏の境地に達していない

いわば人間と仏さまの中間にいる存在です。

そして、女体でありながら精神はあくまでも男であって、

その両面を兼ねている…だから力強いのに美しくて色っぽいのです。

と、私は勝手に決めているのですが

このあたりが私が観音さま好きになったポイントでしょうか。

ところが、私には仏教心など全くありませんし、芽生えてもこない…

これは冒?ではないかなどと、もやもやしていたときに出会ったのが、

千代田区ゆかりの作家のひとり、白洲正子さんの

『私の古寺巡礼』『十一面観音巡礼』でした。

『私の古寺巡礼』

白洲 正子/著

法蔵館

『十一面観音巡礼』

白洲 正子/著

新潮社

“私は初めから「お寺を訪ねる心」なんて上等なものは

持ち合わせていなかったように思います”

というはしがきを読んで、心がすっと軽くなったのです。それに

“やはりほんとうに美しい仏さまは、ただ美しいというだけで、

しぜんに拝みたくなりました”

そう、そうなんです、私も全く同じでした。このままでいいんですね。

それからは、とにかく手さぐりでも、なるべく多くの観音さまにお会いしよう、

そう心に決めて、今も月に一度は各地をめぐっています。

とはいっても、白洲さんの日本文化への精通、造詣という点では

群を抜くものがあるわけで、その知識の豊富さは驚嘆に値しますが

でもその文章は清新で、インテリぶりをひけらかすようなところは全くなく、

だから心の奥にすっと入ってくる…。

白洲さんの背中を追う、私の「観音めぐり」はまだまだつづきそうです。

〈付録〉もう1冊、最近お世話になったガイドブックです。秘仏の開扉は

圧倒的に18日が多いんです。理由をご存じの方、教えてください。

『日本の秘仏』

コロナ・ブックス編集部/編

平凡社

◇◆望月館長のプロフィール◆◇

望月 千恵子(もちづき・ちえこ)

50年生まれ。

九段中学・日比谷高校を経て武蔵大学社会学部卒業後

出版社に勤務。編集長・役員を務めたのち

2010年より千代田図書館副館長に就任。

2012年12月より千代田図書館館長を務める。

************************************

文中で紹介された、白洲正子さんの著書は

千代田図書館9階、コンシェルジュブース横の

「千代田区ゆかりの文学者コーナー」に多数あります。

Posted at:09:00

2011.12.31

| 生物と無生物のあいだ |

今日は「千代田図書館長の読書日記」をお届けします。

なにかと慌しい季節ですが、ときには暖かい部屋で

ゆったりと静かに読書の時間を過ごしてみてはいかがですか。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

しばらくご無沙汰しておりました。

最近の私は、福岡伸一ハカセに夢中です。

続けて何冊か読みました。

そのコ―フンを、皆様にも是非お分けしたく思います。

.jpg)

『生物と無生物のあいだ』

福岡伸一/著(講談社現代新書)

『生物と無生物のあいだ』は、出版されてから2011年8月までに

29刷りを重ねていて、大ベストセラーとなり、

さまざまな出版関連の賞を受けている。

著者の福岡ハカセはマスコミにもさかんに露出され

最近その事がハカセの研究活動に支障を来たさないか、

と心配する声も聞かれる。

有為の研究者を大事にしたいという、読者の声である。

この本はハカセの研究分野である、生物と無生物は

「なに」で、「どこ」で線が引かれるのだろう、

と様々な問題提起をしている。

この部分は正直言って、私の高校卒程度の「生物」教科書の

知識では、理解できないものがありました。

しかし、その文章が美しいので、多少理解できない部分が

あっても、つい読めてしまったのです。

DNA解析に関わった歴代の著名な研究者の悪戦苦闘の記述の

部分なんかは涙がでました。

少年時代は昆虫少年であり、毎日昆虫と昆虫図鑑に熱中していた

ことを彷彿とさせる文章は圧巻です。

実は、ハカセの読書は昆虫図鑑だけではなかったようなのです。

阿川佐和子さんとの対談書では、

ご自分の「センス オブ ワンダー」を次々話されていますが、

その中で、幼少時親しまれた児童書がたくさん挙げられています。

『センス・オブ・ワンダーを探して~生命のささやきに耳を澄ます~』

福岡伸一、阿川佐和子/著(大和書房)

.jpg)

『センス・オブ・ワンダー』

レイチェル・カーソン/著 上遠恵子/訳

森本二太郎/写真(新潮社)

昨年出版された『ルリボシカミキリの青』では

「私は虫を集めて何がしたかったのだろう?

フェルメールでさえ作りえなかった青の由来を、

つまりこの世界のありようを、ただ記述したかったのだ」

(同書 オビより)

『ルリボシカミキリの青』

福岡伸一/著(文藝春秋)

フェルメールの絵については『フェルメール 光の王国』

(翼の王国books/木楽舎)が出版されています。

機会がありましたら、皆さまも福岡ハカセの世界を

ぜひ一度ご覧になってみてください。

Posted at:09:00

2011.12.26

| 加賀乙彦『高山右近』 |

12月24日付の日本経済新聞夕刊【文学周遊】にて

加賀乙彦さんの著書『高山右近』と長崎市が紹介されました。

本書は、このブログの「館長の読書日記」でも昨年取り上げた

館長のおすすめの本です。

関連書籍と合わせてぜひご覧ください。

日記タイトル「キリシタン大名/町人出身のキリシタン武将」

(タイトルをクリックすると過去の記事をご覧になれます↑)

『高山右近』

『高山右近』

加賀乙彦/著 講談社

Posted at:18:20

2011.04.20

| 不安のにおい |

今日は、館長の読書日記をお届けします。

『精神科医がものを書くとき』

著者 中井久夫

出版社 筑摩書房(ちくま学芸文庫)2009年

定価 1,200円+税

ISBN 978-4-480-09204-5

買ってから気にしつつ、丸2年「つんどく」にしていたもの。

今度ちょうどいい機会を得て、読むことができた。

第Ⅰ章から第Ⅱ章は、精神医学概論と、

ご専門の統合失調症についてのもの。

第Ⅲ章に気になる文章があった。

『微視的群れ論』の中の「不安のにおい」というくだりである。

においは人や家などにもあり、

旅にでると街のにおいを感じることができる。

私がドキリとしたのは、

『においは触れることの予感でもあり、余韻でもあり、

人間関係において、距離を定める力があります』

と書いてあるところである。

あるにおいに引き寄せられ、あるにおいを嫌悪するという事を、

別の言葉で表現すると、こうなるのだ!!

時に漠然と感じていたことを、この様に文章でピシリと書かれると

「だから中井先生スキ!!」と言ってしまいたくなる。

中井先生が患者と面接していた時、

患者を不安にしてしまう事を言ってしまった。

そしたら、ふいに「そのにおい」が患者の口からにおってきた。

昔、精神病院全体に匂っていたにおい

(いわゆる不潔なにおいではない)であった。

これを中井先生は「不安のにおい」と書いている。

3月末、生まれてはじめて入院するハメになった。

入院日・手術日が決まった頃、

夫から「ヘンな匂がするネ」と言われ、かなり怒っていたのだが

もしかして、それは「不安のにおい」だったのか―と思っている。

そして『不安になった人間が放つにおいというのは、

ひょっとしたら、

他の個体を去らせるような作用をしているのかも知れない。

だから不安になった人が孤独になっていくということは、

大いに考えられるわけです。』

だから、隣の精神を病んでいる人が「不安」に陥ることがないように・・・

Posted at:10:00

2011.01.16

| 『マンガはなぜ規制されるのか』 |

今日は、千代田図書館長の読書日記をお届けします。

『マンガはなぜ規制されるのか

「有害」をめぐる半世紀の攻防』

著者 長岡義幸

出版社 平凡社(平凡社新書)

出版年 2010年

ISBN 978-4-582-85556-2

参考価格 780円+税

まずはこの本の紹介として、

平凡社PR誌「月刊百科」No.578 2010年12月号に

掲載された出版案内より以下、転載する。

『「非実在青少年(*)」規制で話題となった、

東京都青少年条例の改正案。

マンガは「有害」か?

規制の仕組みとマンガバッシングの歴史と現在。

その背景を丁寧に解説する。』

* マンガ、アニメゲームなどに描かれた18歳未満

(実在しない青少年)の性的表現物を規制するために、

東京都があみだした言葉。

マンガはマンガと言うだけで、

親や先生からイヤな顔をされた記憶がある。

しかし最近は

「誰にでも読んでもらえるように、マンガを使って表現しよう」

と言ったり、

「図書館の蔵書構成は、マンガを抜きにしては考えられない」

となってきており、

ではどんなマンガを図書館は収集していくのかを考えている。

現在の図書館は、マンガは思想表現の一つの方法と捉えて、

少なくともマンガと言うだけで、資料選定の対象にはしない

という態度はとっていない。

しかし何を選ぶのかについては、現場は非常に苦労している。

図書館で仕事をしている私たちは、

マンガについてもう一度勉強する必要があると思っていた時、

標題の図書が発行され、飛びついた次第。

一読した結果グーです!!

著者長岡氏の結論は、

『図書規制は判例がどうであろうと、

表現の自由に抵触するのは間違いない。

しかも警察的な発想で規制が行われるのは

民主主義に反する大きな問題だ。

それだけでなく子どもを「保護・育成」しなければならない存在

としてみるのか、子どもを権利の主体としてみるのか

という二つの子ども観のせめぎ合いでもある。

表現活動を制限することによって

一方に偏した多数派の子ども観が「蔓延」してはならない。』にある。

マンガは青少年に有害か、否か。

それは規制されるべきか、否か。

戦後だけでも、何回もこの議論が繰り返されてきている。

本書の目次によって見ると、

マンガ規制の歴史を1950年代から、つまり戦後から俯瞰している。

内容的には、悪書追放運動・「三ない運動」から説き起こし、

マンガ・劇画ブームによって規制が強まっていく過程を、

国会の動き、各政党の意見、規制推進・反対の運動団体の活動の

根拠としているものなど、丁寧に掘り起こし述べている。

80年代後半に「М君事件」が起こり、

「有害」コミックの取り締まりが一気に世論となり、

マンガ規制の動きが再度強まってきた。

「おたく」という言葉が流行語になり、

存在そのものが恐れの感情を持たれたように記憶している。

そして「児童ポルノ禁止法」が成立する。

マンガの『性的・暴力的・残虐的描写を見ることで、

青少年の判断能力や常識、価値観が歪められるのか。

健全な育成が阻害されるのか。

そればかりか、内容に影響をうけ性犯罪や非行を

誘発するおそれさえある』と言う事なのか。

その根拠があるのか。

これらの回答に相当する、

最後10ぺージ余にわたる記述は圧巻であり、明快である。

最初に書いた著者長岡氏の結論に同意するか否かは別にしても、

いま世界に向け日本文化を代表して担っている感のあるマンガの、

それぞれの時代・歴史のなかで扱われてきた模様を見てみるのも面白い。

Posted at:09:00

2010.11.18

| 館長のブックトーク「野口英世」より |

10/23~11/9の読書週間中、平日の昼休みに開催した

「大人のためのランチタイムおはなし会」。

最終日は、館長によるブックトークで、6冊の本が紹介されました。

▲このイベントを楽しみに、毎回来てくださった方も。

ブックトークとは、あるテーマに沿って複数の本を紹介する

もので、1冊の本を起点に読書の世界が広がっていく面白さ、

読書の醍醐味を知っていただくためのものでもあります。

今回の「野口英世」をテーマにしたブックトークでは、

どんな本が紹介されたのでしょうか?

《起点となる1冊》

『生物と無生物のあいだ』

福岡伸一・著 講談社現代新書

福岡さんが米国ロックフェラー研究所に在席していた頃、同図書館内で

【Hideyo Noguchi】のブロンズの胸像を見つけたこと、同研究所での

野口英世の評価が、日本国内のそれとは異なっていたこと、などが

書かれていて・・・という話から、ブックトークが始まりました。

《小説で知る野口英世》

『遠き落日 上・下』 渡辺淳一・著 角川文庫

貧しい環境で生まれ育った野口英世が、医学の道を進むため、

また、単身アメリカへの出発に向けて、どのように資金を集め、

いかに成り上がっていったのか。若き無名時代の苦悩の日々

から死にいたるまでがよく描かれている。

表紙画に女優の三田佳子と牧瀬里穂の写真が載っていますが

この作品は、同名タイトルで映画化もされている。

《野口英世も一時勤めた研究所の雷おやじ》

『ドンネルの男 北里柴三郎 上・下』

山崎光夫・著 東洋経済新報社

医学者・細菌学者で、「北里研究所」設立者の北里柴三郎の伝記。

野口英世は、北里の伝染病研究所に勤めた後で、ロックフェラー研究所

に移った。 この伝記には、野口英世のほか、北里を取り巻く

さまざまな人物が登場する。当時、陸軍軍医総監・陸軍省医務局長

だった森林太郎(のちの森?外)と、「脚気」の原因をめぐっての確執、

さらには森をはじめ東大派との派閥抗争など・・・も描かれている。

当時「脚気」は海軍・陸軍軍人の病死の最大の原因だった。

《「脚気」の予防法を確立した人》

『白い航路 上・下』 吉村昭・著 講談社文庫

その「脚気」の予防法を確立した、高木兼寛の生涯を描いた作品。

(高木は、東京慈恵会医科大学の創立者。)

「脚気」の原因をめぐっては、陸軍軍医部を代表する森ら東大派が

<脚気菌説>を固守し、対して北里や、海軍軍医総監の高木らは

<栄養学説>を打ち立てた。派閥闘争ともなったこの対決は、

日清・日露戦争を経て、森・高木両者の死後に結着した。

《日本の近代医学の先駆者たち》

『日本医家伝』

吉村昭・著 講談社文庫

前述の高木兼寛、日本初の人体解剖を行った山脇東洋、「解体新書」を翻訳した前野良沢など、近代医学の先駆者12人の生涯を描いた評伝。

《幕末~明治という時代》

『模倣の時代 上・下』

板倉聖宣・著 仮説社

幕末~明治を一言であらわすとしたら、「模倣」の時代だったと

言えるのではないか。

本書については、あとがきから一部抜粋する。

「「この本の書名を何と名付けるか」ということについては、ずいぶん

いろいろと考えました。最初は単純に『脚気の歴史』と考えていたの

ですが、この本の内容はそんな表題で考えられるのよりももっと多数

の人々の関心を捉えることができると思われてきたので、

もっと小説風の表題にしたくなってきたのです・・・」

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

起点となる1冊の本『生物と無生物のあいだ』から、脚気の歴史を

通して当時の社会や思想について知ることのできる『模倣の時代』

まで、「野口英世」というテーマで6冊の本が紹介されました。

ブックトークは、自分が滅多に手にとらない分野の本でも

思わず読んでみたい!と思わせられる巧妙なトークと、

1冊の本から、こんな風に読書の世界を広げていくんだ!と

本の読み方を知ることのできる点が最大の魅力です。

みなさんも今後「ブックトーク」という単語を耳にしたら、

ぜひ、メモを片手に、ご参加くださいね。

Posted at:11:10

2010.08.20

| お茶小・小林校長先生がお気に入りの本 |

前回の「千代田人セレクション」でご登場いただいた

お茶の水小学校の校長先生が、子どもの頃に読んでいた

お気に入りの本を教えてくれました。

夏休みにピッタリの本なので、皆さんもぜひ手にとってみてください♪

※以下ご紹介するものは、先生が当時実際に読んでいたものとは

訳者・出版社などが異なる場合もあります。

『君たちはどう生きるか』吉田源三郎・著

*先生が中学生のときに読んで、影響を受けた本

『二年間の休暇』

ジュール・ベルヌ作 福音館書店

*『十五少年漂流記』と内容(原作)は同じです。

『飛ぶ教室』

ケストナー・著 丘沢静也・訳

光文社古典新訳文庫 光文社

『三国志』

吉川英治・著

吉川英治歴史時代文庫 講談社

先生のお母様がハヤカワミステリーをよく読んでいて

ご自宅に本がたくさん揃っていたことから、

先生も本を読むようになったそうです。だから

「怪盗ルパン」や「シャーロック・ホームズ」も

先生の大のお気に入りなんだとか。

また、子どもの頃に読まれた本ではありませんが、

もう一つ、先生のおすすめの本をご紹介します。

『おはなし千代田』 千代田区 平成元年

千代田区にまつわる学校やひとびとの話、江戸城、町のうつり変わり、言い伝えやくらしのあれこれ、などを収録。小中学生向けに発行されたようですが、千代田区を知るのに欠かせない一冊です。駿河台の主婦の友社裏の下宿旅館八幡館(現在の駿河台1丁目2あたり)に宿をとった宮沢賢治のはなし、少年時代の漱石のはなしなど、作家にまつわる話も満載です。

Posted at:17:40

2010.08.01

| 1冊の本から、遺跡を訪ねての夢 |

千代田区内のさまざまな分野で活躍している“千代田人”が

おすすめの本を紹介する「千代田人セレクション」をお届けします。

今回は、以前「まちの読書活動」の取材でお世話になった

お茶の水小学校の小林校長先生が【きっかけ本】を教えて下さいました。

とても心温まる、まるで1冊の本になるような、おはなしです。

****************************

~1冊の本から、遺跡を訪ねての夢~

『児童百科事典』全24巻 平凡社(1951)

私は、小さい頃から世界の遺跡に興味・関心がありました。

それは、今の世界を築いた地球上の先人の文化・文明の証

だからです。そのきっかけを作ってくれたのは、小学校時代

に父が買ってくれた平凡社の『児童百科事典』でした。

さまざまな事柄が掲載されている百科事典に、私は夢中になって

第1巻から最後の第24巻まで何度も読み直しました。

その中で、特に興味・関心をもったことは、

第1巻に記載されていた「イースター島」でした。

南太平洋の真ん中にある小さな島「イースター島」にある

「モアイ」の石像、誰がいつ、何の目的で作ったのか、

世界の七不思議のひとつであるこの石像を、ぜひ自分の目で

見たいと思う気持ちが強くなりました。

ようやく教師になって27歳のとき、

念願の「イースター島」に行く旅に出ました。

その頃は、飛行機の直行便がなく、アメリカのロサンゼルス・

ペルーのリマ・チリのサンチャゴを経由し、

3日を経て、ようやく南海の孤島に到着しました。

すぐに巨大なモアイの石像を見たときは、

長年の夢が実現したことに、感動しました。

その後、遺跡を訪ねての旅を数回しました。

今、世界遺産で有名になったペルーのマチュピチュ、

ナスカの地上絵、パキスタンのモヘンジョダロ、

アフガニスタンのバーミアンの遺跡等です。

今は、海外へはなかなか行けませんが、

国内の遺跡や歴史的な史跡を訪れています。

特に、秋に開催される奈良の「正倉院展」には

時々行っています。

このようなきっかけを作ってくれたのは、

幼いときに父の買ってくれた百科事典でした。

さて、私の夢は私だけでなく、

自分の教えた子どもにも伝わりました。

麹町小学校での担任をしている時に、

イースター島の話を子どもたちにしました。

その話を聞いていた山本君は、モアイに興味をもち、

大学時代にアルバイトでお金を貯めて、

イースター島に行ってきました。そのお土産に、

モアイの石像のミニチュアを私に、届けてくれました。

今、私の傍に二体のモアイのミニチュアが置かれています。

[左]山本君からのお土産

[右]小林校長先生がお持ちのモアイ像

この二体のモアイは、私の宝物です。

自分の夢を、子どもが受け継いでくれた喜びを感じます。

教育に関わる人間として、このような心のリレーを、

これからも大切にしていきたいと思います。

★紹介者プロフィール★

所属 お茶の水小学校 校長

名前 小林勇司

教師生活37年目。大島も含む、都内各地

の小学校で勤務。千代田区立昌平小学校、

千代田小学校の教頭を経て、お茶の水小

学校長に就任2年目。学生時代に図書館

でのアルバイト経験もあるという読書家。

Posted at:18:30

2010.06.29

| この本の魅力を追求したい! |

今日は千代田区内の様々な分野で活躍している“千代田人”が

おすすめの本を紹介する【千代田人セレクション】をお届けします。

前回に引き続き、千代田図書館コンシェルジュの押田径子さんに

おすすめの本を聞きました。

***************************

千代田図書館コンシェルジュの押田径子さんが、

進路を決めるきっかけになった【きっかけ本】

『ライ麦畑でつかまえて』

著者 J.D.サリンジャー

訳者 野崎孝

出版社 白水Uブックス

定価 830円

ISBN 4-560-07051-2

進路を決めるきっかけになった本です。

短大時代、ヘミングウェイやサロイヤンなどの短編小説を学びました。

物語の背景にその時代の出来事が影響を与えていることを知った時、

小説の面白さと奥深さを感じました。

身を隠すように生活する「謎めいた作家」サリンジャーに魅かれ、

この作品に出会いました。主人公ホールデンが愛おしく、

作品の魅力を追求したいと思い、短大から大学への編入を志しました。

“the catcher in the rye”になりたいという夢を抱く

ホールデンは、インチキな大人の世界を拒否し、

無垢な子供の世界に留まることを望みます。

それを「甘え」と言う人もいるかもしれません。

インチキへの反抗は、無垢への固執が原因と思いますが、

子供が持つ純粋なものを守るための手段であり、

それは、自分の存在を確実に認められるものを見つけるために

苦悩する若者の姿であると私は感じました。

大学へ編入後、私は「万人に共通するホールデン的経験」と

テーマを定め、卒業論文を書きました。

本が出版された1951年、この50年代アメリカの時代背景や、

16歳という多感な青年期の心の動きを知るため、

それらに関する本を読みながら理解を深めました。

物語にまつわるさまざまなものへ興味が広がり、

新しい世界を知るきっかけにもなりました。

ホールデンの最愛の妹フィービーが、雨の中、回転木馬に

乗る姿を、優しく見守る彼の姿が印象的です。

卒業旅行でニューヨークへ行き、ホールデンが歩いた

セントラル・パークやアメリカ自然史博物館を訪れた際は、

好きな人に会いにいったような気分になりました。

青春時代を懐かしみながら、また、ニューヨーカー気分を

味わいたい時に読んでみるのもおすすめです。

★紹介者プロフィール★

所属 千代田図書館

担当 コンシェルジュ

名前 押田径子

図書館コンシェルジュ歴4年目。

図書館内や神保町の「本と街の案内所」

では、本探しのお手伝いや街案内の全般

を行い、イベント等では司会も担当する。

Posted at:18:30

2010.06.09

| ありふれた日常の中の神秘性に気づいた本 |

この「千代田人セレクション」カテゴリでは、区内の様々な分野で

活躍している“千代田人”におすすめの本を紹介していただきます。

初回となる今回は、千代田図書館コンシェルジュの押田が

★何度も読み返してしまう【バイブル本】

★人生の岐路での進路を決めた【きっかけ本】

の2冊を紹介します。(2回に分けてお届けします。)

*******************

千代田図書館コンシェルジュ押田径子さんが

何度も読み返してしまう【バイブル本】

『影法師』より「もし」

著者 遠藤周作

出版社 新潮文庫(昭和49)

参考価格 440円

ISBN 4-10-112307-1

大学時代に出会い、年に一度は読み返しています。

恩師が一番好きな本が「もし」でした。

厳しいことで有名な先生でしたが、授業は、

専門のアメリカ文学の他、さまざまな本や先生ご自身の

体験にまつわる話がとても興味深く、朝一番の授業を

毎回楽しみにしていました。その先生が好きな本と知り、

早速読んでみました。ちょうどその頃、私自身が初めて

経験する大きな壁にぶつかっていた時でもありました。

作品の中で、「僕」によってモニックさんの人生が大きく

変わったように、自分が他人の人生を横切ることで、

相手の人生を大きく変えてしまうことがあります。

「もしあの時あの人と出会わなかったら・・」というように、

「もし」という偶然には、実は大きな意味があるのではないか

という作者の思いに強く共感しました。

さまざまな偶然の重なりの中に、今の自分が在ることに気づいた時、

自分に起きた出来事や出会った人々が

とても貴重に思えました。また、普段の何気ない生活が、

魅力的に感じるようにもなりました。

当時ぶつかっていた壁を今は乗り越えています。

壁の前でもがいていた時期に、「もし」が重なり、

さまざまな出会いがあり、

今の自分へつながる方向へ導かれたように思います。

図書館では、ほんの一瞬の挨拶や会話を繰り返しながら、

毎日たくさんの人に出会います。大げさかもしれませんが、

その一瞬が誰かにとっての「もし」につながるかもしれない

と考えると、心地よい緊張感が絶えません。

わずか16ページの物語ですが、ありふれた日常の中にある

神秘的な出会いに気づくことができるはずです。

どんな人にもどんな状況にもおすすめします。

★紹介者プロフィール★

所属 千代田図書館

担当 コンシェルジュ

名前 押田径子

図書館コンシェルジュ歴4年目。

図書館内や神保町の「本と街の

案内所」では本探しのお手伝い

や街案内の全般を行い、イベン

ト等では司会も担当する。

Posted at:10:00

2010.05.31

| 至れり尽くせりのブックガイド |

書店では“20代のうちに読んでおきたかった”本が人気ですね。

今回の「千代田図書館長の読書日記」で取り上げる本は、

大学新入生向けに書かれてはいますが

社会人の教養としても、はずせない本101冊が紹介されています。

本を読む時間がない!人にこそ、おすすめの本かもしれません。

それでは、千代田図書館長の読書日記(6)をどうぞ。

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

『大学新入生に薦める101冊の本』

編者 広島大学総合科学部101冊の本プロジェクト

出版社 岩波書店(2005)

サイズ

価格 1,400円+税

ISBN 4‐00‐023763‐2

『大学新入生に薦める101冊の本 新版』

編者 広島大学101冊の本委員会

出版社 岩波書店

サイズ

価格 1,400円+税

ISBN 978-4-00-023781-9

旧版から5年経って、新版が発行された。

旧版発行時に入学した学生が、様々な感想を残して

卒業したのだろう。

それらを反映してか、新版の推薦図書がだいぶん

変化している。章建てもすっきりした。

また、この本を創る体制として、

全学的な編集委員会がつくられており、

かつ、実務支援として、広島大学教育室教育企画グループの

個人名の方がちゃんと載っている。

因みに旧版では【関係者・執筆者一覧】として、

企画・編集、原稿査読(匿名)、IT技術支援、

調査支援(大学図書館の司書が関わったのかな)、

実務支援がそれぞれ個人名で出ている。

更に私の目をひいたのは、

財政支援として、大学学部名、病院名が

出ていることである。

これを眺めていると、プロジェクトの方々の、

発行に漕ぎつけるまでの産みのご苦労が

『私には』わかるのだ!!

新版は全学プロジェクトで企画編集され、

全学的な協力の下で完成したと書かれている。

体制的にも整備が進んだという事だ。

さて、この2冊の内容について。

新入生に薦める(つまり是非読んでもらいたいのだ)

図書ということで、至れり尽くせりの内容である。

新版の構成は

1 教養への誘い(教養課程がまだあるのかしらん)

2 人間の記録

3 パラダイムを超えて

4 戦争と平和への希望(広島らしい・・・)

5 現代の重要問題

6 本の買い方選び方(面白い。思わず笑っちゃいました!!)

索引(著者名・書名・事項)

となっており、それぞれに推薦する図書が、

難易度を示す★の数で示され(旧版のみ)、

見開き2ページに推薦者の署名入りで、

推薦理由が書かれている。

この文章は、当該図書の要約でもあるので、

実はこれを読むだけで、

「本を読んだ気になってしまいがち・・・」

同時に、著者の簡単な経歴と推薦図書が書かれた時代背景、

「さらに読みたい人」に薦めたいものを挙げているコラムがあり、

大学新入生に薦める読書案内として、光っていると思う。

Posted at:17:05

2010.04.22

| 凪を求めて南木佳士を読む |

今日は千代田図書館長の読書日記をお届けします。

『からだのままに』

著者 南木佳士(なぎけいし)

出版社 文春文庫(2010年)

価格 495円+税

ISBN 978-4-16-754516-1

この作家の作品は、半分ほどは読んでいる。

同年輩の友達に自慢げに言ったら、

「凪(南木)シンドローム?」と返された。

凪か・・・ ウマイ!

私はこの作家の作品に、凪(なに)を求めているのか。

呼吸器外科医を長年務め、

毎日苦しみぬいて死をむかえる患者を看取っているうち、

自身はパニック障害に陥り、それからうつ病を患い、

病院勤務もままならない日日が続き、

登山をすることで病気回復の「道」を見つけつつある。

『ダイヤモンドダスト』で第100回芥川賞受賞。

いわゆる本業を手控えたり辞めたりせず、

今も二足の草鞋をはいて、

苦しみながら書くことも辞めていない。

この作家の作品は、読むことが気持ちの負担にならない。

辛い事を「辛い」と書いているのに、

読んでいる私の気持ちが辛くならない。

こんな物語が、時として無性に読みたくなることがある。

これは私が「凪」を求めているのかも知れない。

どの作品にも、自身の家族(特に父親、祖母)について、

東北で過ごした医大生の生活模様、自身のパニック障害

発症からうつ病を患うようになるまで、が必ず出てくる。

上記の事項をいくつか組み合わせて物語が仕立てあげられ、

1冊の本が出来上がっているように思う。

新刊書を読んでいても、そろそろ「あの」事が出てくるな

と思うと、必ず出てくる・・・この嬉しさ!!

しかし読むたびに何となく飽きてきて、

もう読むものかと思っても、新作が出ると手にとってしまう、

まさに「南木シンドローム」に陥ってしまっている。

最新刊『からだのままに』の登山のくだりを読んでの大発見。

南木式「なぜ山に登るのか」

「・・・略・・・からだの重心を左右に移動させつつ、

いくらか前傾して進む。ゆっくり、ゆっくり。

すると、登っているという意識が消え、自分がただそういう

行為だけが可能な動物に変容してゆく錯覚にとらわれる。」

だから結果として、山に登っていることになる・・・ということ。

私も少し山登りをするので、このフレーズをもじって

「そこに山があるから」に変え、

「からだの重心を左右に移動させることで、

登っているという意識なく、山に登っているにすぎない」と。

Posted at:17:20

2010.03.30

| 認知症に罹った人間の悲惨さ |

今日は、千代田図書館長の読書日記をお届けします。

山田稔作品選『残光のなかで』より 「リサ伯母さん」

著者 山田稔

出版社 講談社文芸文庫(2004年)

価格 1200円+税

ISBN 4-06-198371-7

認知症を書いた作品はたくさんある。

私について言えば、

認知症患者になってもいい歳には不足しないので、

とにかくどんな知識をも欲しくて、

手当たり次第に読んだり、観たりしている。

どれもこれも身につまされる。

認知症患者の外見・行動の経年変化や、

看護する側の人の大変さについては

どの本や映画等にも必ず出てくるが、

今回は、山田稔著「リサ伯母さん」を紹介したい。

認知症に罹った人間の“静かな”悲惨さが

澄明な文体で書かれていて、ことばそのものが

読んだ直後にじわっと滲みてくる。

リサ伯母さん――

「僕」の母の姉に当たる人。

幼児期の僕にとってはとても大切な人であった。

しかし、この人の生い立ちや境遇については実はよく知らない。

いつも白いボンネットを被り、やはり白い、裾のひらひらした

ドレスを着て微笑んでいる。そばによると好い匂いがする・・・

僕はパリに留学する時、リサ伯母さんからリュクサンブール公園

のマロニエの葉を1枚送って欲しいと頼まれた。

しかし伯母さんの死の床には間に合わなかった・・・

でもこの葉は、僕のパリ留学の時に拾った物ではなく、

一家3人でパリに行った時、妻が拾ったものだという・・・

あんなに慕わしいリサ伯母さんを、妻は「存在さえ否定する」のだ。

あろうことか、僕は自殺した一人息子の記憶さえ混乱している――

夫も妻も日毎に認知症が進んでいく。

こうなると、どちらの記憶が正しいのかという事は、

問題では無いのかもしれない。

認知症という病気について、リサ伯母さんという美しい人と、

一人息子の自殺ということを介して、見事に描いている。

★山田稔(やまだ・みのる)

1930年、福岡県門司市生まれ。フランス文学者、翻訳など多数。

Posted at:18:10

2010.03.09

| 『最終講義』 |

今日は千代田図書館長の読書日記をお届けします。

千代田図書館の書庫から発掘した1冊だそうです。

**********************

大学の卒業式の季節です。

かつて、『諸君は肥った豚より、痩せたソクラテスになれ』という名言が、

贈る言葉となった卒業式がありました。

ところで、大学の先生方の「最終講義」も、先生方の卒業「式」ですよね。

10年以上前に出た本ですが、次のようなタイトルのものがあります。

『最終講義』

編者 中村真一郎/坪内祐三

出版社 実業之日本社(1997)

サイズ 545p

ISBN 4-408-10256-3

この中には19名の方々の最終講義録が収められています。

これらは殆どマスコミでも取り上げられた名最終講義です。

目次から拾うと、

辰野隆氏・西脇順三郎氏・矢内原忠雄氏・冲中重雄氏・中根千枝氏・・

それぞれ学問の世界でも一時代を築いた方ばかりです。

それらの中から、私の独断と偏見で、一つの最終講義を取り上げてみます。

冲中 重雄

演題:内科臨床と剖検による批判

1963年3月4日 東大医学部内科講堂

この講義以来、「冲中先生の誤診率」という言葉で、

マスコミは報道しました。

医者が誤診をするという事が、まずショックでした。

誤診については今では盛んにマスコミが報道していますが、

1960年代はあんなエライ(東大教授)先生が?と、

俄かに信じられなかったですね。

最終講義は、死亡診断書と剖検との統計上の誤差、

冲中内科における年度別剖検率、年度別誤診率、・・・と続き、

以下の内容で結ばれました。

『わたしどものみずからの反省のために苦い経験をまとめた

のでございます。しかし、時には剖検いたしましても、

臨床症状を十分に説明しえないものもあります。

・・・それから剖検上、予期した臓器に病変を認めましても、

その病因とか、発生機序の不明なことがあります。』

中略

講義はまだまだ続きます。

そして・・・疾患別の誤診率をそれぞれ述べた後、

『平均しまして14.2%となるわけです。』

中略

『こういったことをみますと、やはり正しい経験というもののためには

剖検という試練がどうしても必要であるということを、

こういった数字がよく示しておると思います。

自分では当然正しい診断と思ったのが剖検ではとんでもないものがでてきた。

こういう誤診があるのであります。』

中略

『・・・その言葉を、学生諸君にお伝えして、

わたくしのこの最後の講義を終わりたいと思います。

“書かれた医学は過去の医学であり、目前に悩む患者のなかに

明日の医学の教科書の中身がある”というのです。

長らくご清聴ありがとうございました。』(鳴りやまぬ拍手)

Posted at:18:18

2010.02.24

| キリシタン大名/町人出身のキリシタン武将 |

今日は千代田図書館長から読書日記が届きましたので

ご紹介します。

**************************

NHKラジオ第一で毎週土曜の朝に放送されている

「ラジオあさいちばん」で、今話題の本の著者に話を聞く

コーナー「著者に聞きたい本のツボ」から1冊。

ゲストで呼ばれていた加賀乙彦さんに興味がわき、

まず手に取った著書がこれ。

『高山右近』

著者:加賀乙彦

出版社:講談社(1999年)

参考価格:¥1,900+税

ISBN:4-06-209831-8

歴史上の人物、高山右近については、以下の程度の人物事典的な

知識は私にはあった。

「キリシタン大名」と呼ばれている。

天正15年(1585)秀吉の伴天連追放令で、忠勤か信仰かの

選択を迫られ、断固として信仰を選び除封された。

加賀前田家家臣となる。

その後、家康の禁教令によりマニラに追放される。

難儀の末到着したが、その地で64歳の生涯を終えた。

キリシタン信仰を持っていることが、

迫害を受ける理由になった歴史上の人物で

「南海の美少年」天草四郎、

「歴史に翻弄された悲劇の女性」細川ガラシャなどに比べ、

この人の伝記は少ないと言われている。

作家加賀乙彦は、史実に添いながら縦横無尽に高山右近を動かし、

「伝記小説」を創り出した。

自身もキリスト教信者であり、精神科医でもある作家のペンで

創出された高山右近は、読む者の身に迫って、私は圧倒された。

①今でいえば、職場で意見の合わない同僚との

「大人の付き合い」の喜怒哀楽

②仏教における極楽浄土と、キリスト教における天国の

意味の微妙な違い

③信者でない者がキリスト教の教義について抱く素朴な

疑問について、登場人物をして適切に語らせている

など、この小説から示唆されるものは多くあった。

図書館に勤務しているものとして心に止まった事が一つ。

追放されマニラに向かう船が時化にあい、積み込んでいた書物が

汚水にまみれた。

しかし、高山右近はぜひともまた読める状態にしようと決意し、

その再生作業を始めた。

作業を手伝う彼の幼い孫たちに、書物を中にして、

昔の思い出などをかたる・・・。

年上の者から年下の者へ経験・知識を伝えていく場面である。

キリシタンつながりで、もう1冊。

同時代のキリシタン武将・小西行長の場合、

結局、高山右近になれなかった人・・・と言われる事がある。

そこに逆に親近性があるともいわれる。

町人(堺)出身のキリシタン武将の生涯は

また別の信仰生活があるのだろう。

『鉄の首枷 小西行長伝』

著者:遠藤周作

出版社:中公文庫(1979年)

≪絶版≫

※中公文庫ワイド版で2005年に出版されています。

※文庫本カバーより・・・

戦国の過酷な権力者太閤秀吉の下で、世俗的栄達の野望と

信仰に引き裂かれ、無謀な朝鮮への侵略戦争では密かな

和平工作を重ねたキリシタン武将小西行長の面従腹背の人生を

克明に描く著者会心の傑作。

Posted at:18:55

2010.01.26

| 久々に読んだ「熱い」本 |

このブログを運営している千代田区読書振興センターの活動拠点は、

千代田図書館の事務室内、館長デスクの目の前です!

仕事の合間に聞く館長の話は、ジョークを交えながらの愉快な小話から

何かを考えるきっかけとなる深い話までと様々で、飽きることがありません。

そこで、このカテゴリでは、そんな館長の「読書日記」を

ブログ読者の皆さんに公開します!

最近読んだ本や、これまでの人生で出会った本などについて、

千代田図書館の新谷館長がざっくばらんに綴ります。

人生経験も長い館長の読書日記です、どうぞお楽しみに!

『君も精神科医にならないか』

著 者: 熊木徹夫(くまき・てつお)

出版社: 筑摩書房(2009)ちくまプリマー新書

大きさ: 174p

ISBN : 978-4-480-68828-6

定価 : 760円+税

≪対象≫ 中学生~一般向け

≪館長メモ≫ 街の本屋でいつもチェックしている

シリーズ最新作。強烈なメッセージを発していた。

映画やテレビドラマの中で活躍する医者はカッコいい!!

ちなみにこの著者の恩師の一人は、精神科医で作家の中井久夫氏である。

・・◆◆ 新谷館長のプロフィール ◆◆・・

新谷 迪子 (しんたに・みちこ)

41年生まれ。

大学卒業後、66年より大学図書館に勤務。

その後、いくつかの公共図書館を経て、

2000年、横浜市中央図書館を定年退職。

09年4月より、千代田区立千代田図書館長。

Posted at:12:20